はじめに、100均でアルミブランケットを探している読者が、セリアや無印、ワークマンなどの選択肢をどう比べればよいか、ダイソーの売り場での探し方やダイソーの口コミの読み解き方まで一気に把握できるように解説します。

防災の備えだけでなく普段使いの工夫、音がしないタイプの選び方、おすすめの条件、そしてアルミブランケットの効果は何ですか?の疑問やアルミブランケットは必要かという判断材料、さらにアルミシートは暖かいですか?という基本も丁寧に整理します。

初めての方でも迷わず比較検討できる実用ガイドとして活用してください。

■本記事のポイント

- 主要ショップ別の特徴と違いを把握できる

- 防災から普段使いまで用途別に選べる

- 音がしないタイプやコスパの見極めが分かる

- 効果や必要性の疑問を根拠と共に理解できる

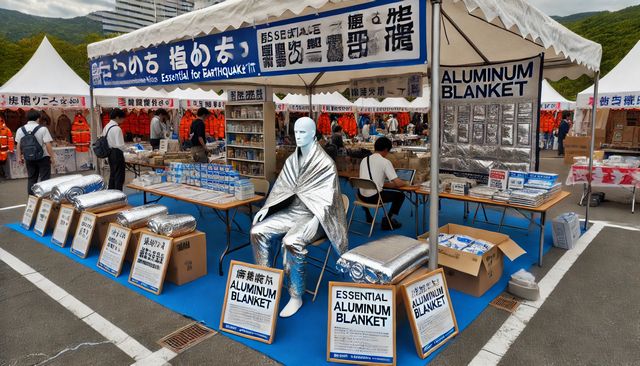

アルミブランケット100均で買える種類と特徴

寒さ対策や防災グッズとして注目を集めるアルミブランケットは、100均ショップでも多彩なラインナップが揃っています。

セリアやダイソー、無印、ワークマンなど、それぞれの店舗で扱う製品には素材の厚み、携帯性、静音性などに明確な違いがあります。

特に近年はデザイン性や耐久性が進化し、日常の防寒用品としても使いやすくなりました。

ここでは、主要ブランド別に特徴を比較しながら、実際の使用感や選び方のポイントを詳しく見ていきます。

セリアのアルミブランケットの特徴を比較

セリアのアルミブランケットは、100円ショップの中でも特に軽量性と携帯性に優れたラインナップが特徴です。

主に防災コーナーやアウトドア用品売り場で見かけることが多く、サイズは一人用のコンパクトタイプが中心です。

折りたたむと手のひらほどの大きさになり、ポーチや防災リュック、車のダッシュボードにも収納しやすい点が高く評価されています。

素材にはポリエチレンテレフタレート(PET)にアルミ蒸着を施したリフレクティブフィルムが使われ、人体から放射される赤外線(熱エネルギー)を最大で約80%反射する仕組みです。

これにより、体温の放散を抑え、体温維持を補助します。

また、セリアの商品は片面のみが銀色のタイプが多く、もう片面がマットな仕上げになっているため、視覚的な反射を抑えながらも防風・防水効果を確保しています。

ただし、素材が薄いため耐久性はやや低く、強い引っ張りや再利用には不向きです。

厚手や多層構造の高機能タイプはラインナップに限りがあるため、屋外での長時間使用よりも、屋内避難や電車内での冷房対策、通勤時の緊急用としての位置付けが現実的です。

こうした特徴から、セリアのアルミブランケットは「最初の一枚」として非常に適しています。

特に、防災初心者や携帯性を重視する人、軽装で移動する登山者・通勤者にとっては、コストパフォーマンスの良い選択肢となります。

なお、JIS規格に基づく防災用品の分類では、簡易保温シートも「保温用被覆材」として区分されており、正しい用途で使用すれば十分に効果を発揮します(出典:消防庁「防災用品に関するガイドライン」)。

ダイソーの売り場で探せるアイテム一覧

ダイソーは国内100円ショップの中でも、アルミブランケットの種類と展開場所が最も多様です。

売り場は季節や店舗規模によって変動しますが、代表的な配置は「防災用品コーナー」「アウトドアグッズ」「旅行小物」「カー用品」のいずれかにあります。

特に冬季や台風シーズンには、特設棚が設けられることもあります。

商品の形状もスタンダードなシートタイプに加え、体全体を覆うポンチョ型、寝袋型、さらにはマット兼用タイプなど幅広いバリエーションが登場しています。

これにより、緊急避難だけでなくキャンプや車中泊、イベント観戦など日常のさまざまなシーンでも活用可能です。

材質表示や耐熱・耐寒性の注意書きを確認することも重要です。

一般的にアルミ蒸着ポリエステル素材は-5℃前後までの環境で保温補助が期待できるとされていますが、長時間の冷気暴露や地面との直接接触では断熱材の併用が推奨されます。

梱包には使用方法のイラストが付いているものもあり、初心者でも正しい使用が理解しやすくなっています。

また、ダイソーでは複数サイズを展開しており、家族分をそろえる場合にも便利です。

車載用や職場用、防災リュック用など、目的に応じて複数購入しておくと安心です。

価格帯は110円から330円程度まで幅があり、価格が上がるほど厚手や静音性の高いタイプが選べます。

これらの選択肢をうまく使い分けることで、コストを抑えつつ実用性を高められます。

無印との違いを比較してみよう

無印良品の防災・生活用品は、100均商品と比べてデザイン性と品質の両立に優れています。

アルミブランケットに近い用途のアイテムとしては、アルミコート毛布や防寒シートがあり、シンプルな見た目と繰り返し使用に耐える厚みが特徴です。

素材構成も多層フィルムや再生ポリエステルを採用するなど、耐久性と環境配慮を意識した設計が多く見られます。

無印の製品は、見た目の統一感を重視するユーザーや、災害時だけでなく日常でも使える備えを求める層に適しています。

価格帯は100均の約5から10倍となることが多いですが、使い捨てを前提とせず、長期的な視点でみればコスト効率は悪くありません。

素材の厚みや肌触りに配慮された構造により、避難所や車中泊など長時間肌に触れる場面でも快適性が保たれやすい点も評価されています。

100均商品との最大の違いは、「繰り返し使える防災用品」としての位置づけにあります。

無印では定期的に防災展示や推奨備品リストの更新を行っており、製品の改良も進んでいます。

防災用品をファッションやインテリアの延長線上で取り入れたい人にとって、無印の選択肢は実用と美観を両立する点で価値があります。

一方で、緊急時の大量備蓄や軽量化を重視する人には、100均のアルミブランケットが依然として有効です。

つまり、無印は「生活防災」、100均は「即応防災」として棲み分けることで、それぞれの利点が活かされます。

ワークマンの製品と機能性の差

ワークマンのアルミ関連アイテムは、作業現場やアウトドア環境を想定した実用性重視の設計が特徴です。

アルミブランケット単体の展開は少ないものの、アルミ蒸着素材を活用した寝袋、インナーウェア、シュラフカバー、コートなどの防寒用品に多く採用されています。

これらは、体熱を反射しつつ外気を遮断する「保温+防風+耐久性」の三拍子を備えています。

ワークマン製品に使われているアルミ蒸着フィルムは、反射率が約85から90%とされ、熱エネルギーの損失を抑制します。

また、表面素材にはナイロンやポリエステルのリップストップ構造が採用されており、摩耗や引き裂きへの耐性が高い点も特徴です。

これにより、屋外での長時間使用や繰り返しの折り畳みにも強く、100均の簡易タイプとは異なる耐久性能を発揮します。

さらに、ワークマン独自の「WindCore」や「FieldCore」などのシリーズでは、アルミ蒸着素材に加え防風膜を一体化させた構造もあり、体温保持性能を高めつつ蒸れを抑える機能を実現しています。

価格帯は1,000から3,000円台が中心ですが、使用回数や屋外環境を考慮すると、長期的なコストパフォーマンスは非常に高いといえます。

このように、ワークマンは屋外活動や寒冷地での実用性を求める層に向いており、100均のアルミブランケットを「緊急時用の簡易防寒具」と位置付けるのに対し、ワークマン製品は「実用防寒具」としての役割を担います。

登山、キャンプ、釣りなどの場面では、100均のブランケットを予備として携帯しつつ、ワークマン製品で日常的な防寒を補完するのが効果的です。

アルミブランケットの効果は何ですか?の疑問を解説

アルミブランケットの主な効果は、体から放射される赤外線(熱放射)を反射し、体温低下を遅らせることにあります。

人の体は安静時でも約100Wの熱を放出しており、その約60%が放射によるものとされています(出典:日本熱物性学会誌「人体の熱平衡モデル研究」)。

アルミブランケットの表面は高い反射率を持つため、これを利用して体表面からの熱放射を跳ね返し、体の周囲に暖かい空気層を形成します。

また、防風性と防滴性も備えており、風による体温奪取や湿気の侵入を防ぐ補助的な効果もあります。

特に、低体温症の初期症状を防ぐ上では、熱の保持だけでなく「風と水を遮断すること」が非常に重要です。

気象庁や消防庁が発行する防災マニュアルでも、避難所や屋外での保温対策としてアルミブランケットの携行を推奨しています。

ただし、アルミブランケットは発熱素材ではないため、寒冷下での単独使用では限界があります。

濡れた衣服を脱がずに使用した場合や、強風下で空気層が形成できない環境では十分な効果が得られにくくなります。

そのため、専門機関(出典:日本赤十字社「低体温症対策ガイドライン」)では、乾いた衣服への交換、毛布やマットとの併用、露出部の保護を組み合わせることが推奨されています。

これらを踏まえると、アルミブランケットは「熱を閉じ込める補助具」であり、単独で体を温めるものではないという理解が正確です。

適切に使用すれば、災害時の初期対応として非常に高い効果を発揮します。

アルミシートは暖かいですか?を検証

アルミシートは、一見すると暖かそうに見えますが、実際には「自ら熱を発生させる」ものではなく、あくまで人体の熱を反射・保持する役割に特化しています。

これはアルミの高い反射率と低い放射率によるもので、物理的には熱伝導率の高い素材でありながら、放射熱の反射効果によって結果的に保温性を高めます。

文部科学省の公開データによると、人体から放出される熱放射は約5から20ミクロンの赤外線領域にあり、アルミはこの波長帯を90%以上反射するとされています(出典:文部科学省「熱放射と反射率に関する基礎データ」)。

この特性により、アルミシートを体の周囲にまとわせることで、自分自身の体温を外へ逃がさずに保持することが可能になります。

ただし、反射による保温は空気の層を必要とするため、シートを身体に密着させすぎると熱がこもりにくくなることがあります。

また、地面や床との接触面では、伝導熱によって体温が奪われるため、下に断熱マットや段ボールを敷くことが効果的です。

風が強い環境では、シートがバタつくことで音が出たり保温層が乱れたりするため、固定クリップやテープでの補強も有効です。

実際の防災マニュアルでも、アルミシートは単独使用よりも毛布や衣類と併用することで保温効率が高まると明記されています。

つまり、アルミシートは「暖かさを維持するための科学的補助具」であり、正しい使い方と環境整備があってこそ、その性能を最大限に発揮します。

店舗・用途別の比較早見表

| 項目 | セリア | ダイソー | 無印 | ワークマン |

|---|---|---|---|---|

| 携帯性 | 高い | 種類が豊富 | 標準 | 標準から大型 |

| バリエーション | 標準的 | 季節で拡充 | デザイン性重視 | 実用特化 |

| 耐久性の目安 | 使い切り寄り | 標準 | 繰り返し重視 | 繰り返し重視 |

| 想定用途 | 室内避難・通勤 | 家族分・車載 | 日常と非常の両立 | 屋外長時間 |

この表からも分かるように、セリアとダイソーは「軽量・多用途」を重視した初心者向け、無印は「快適性・デザイン性」を求める日常防災志向、ワークマンは「耐久性・機能性」を追求するプロ志向と、それぞれの立ち位置が明確です。

目的と利用頻度を見極めて選ぶことで、コストと性能のバランスを最適化できます。

アルミブランケットで100均の活用法と選び方

100均で手軽に入手できるアルミブランケットは、防災時の緊急保温だけでなく、日常生活でも意外な活用シーンが多い万能アイテムです。

軽くてコンパクトながら、正しい使い方を知ることで、その効果を最大限に引き出せます。

防災グッズとしての実用性はもちろん、静音タイプやデザイン性のある商品も登場し、選択肢が広がっています。

ここでは、使い方のコツや注意点、口コミを踏まえた選び方のポイントまで、100均アルミブランケットの「賢い活用法」を徹底的に解説します。

防災グッズとしての使い方と注意点

災害時におけるアルミブランケットの役割は、単なる「防寒具」ではなく、複数の防災機能を兼ね備えた多目的ツールとして位置付けられます。

日本の災害対策の現場でも、地震や停電、豪雨などの非常時における初動対応の一環として、アルミブランケットが配布・備蓄されています。

その最も基本的な使用目的は、寒冷環境下での体温維持です。

人体は静止状態でも1時間あたり約100キロカロリーの熱を放出するとされ、その約60%が放射によるものです。

アルミ蒸着素材はこの放射熱を反射し、体温の放散を防ぐ仕組みを持っています。

これにより、低体温症を防ぎ、避難所や屋外避難での健康維持を助けます。

多用途な使い方

アルミブランケットは身体を覆う以外にも、次のような形で応用できます。

●断熱材として:窓やドアの隙間に貼ることで、冷気や外気の侵入を遮断。

特に冬季の停電時には室温維持に効果があります。

●地面の冷気対策:床や地面に直接座らないよう、下敷きとして使用。

熱伝導を防ぎ、体温の低下を抑制します。

●視認性の確保:銀色の反射面を利用して、夜間や停電時の光反射材、または救助要請のサインとして活用できます。

●簡易レインカバー:防滴性を利用して、急な降雨時に身体や荷物を保護することも可能です。

使用上の注意点

アルミブランケットは化学的に安定した素材ですが、火気や高温物体に近づけると溶融・着火の危険があります。

また、完全密閉状態で長時間使用すると、発汗により湿気がこもり、汗冷えを引き起こすことがあります。

湿度が高い環境では、一定時間ごとに換気しながら使うのが望ましいでしょう。

医療・救急分野の指針によると、低体温が疑われる場合は、まず濡れた衣服を脱がせ、乾いた素材で身体を包むことが重要とされています(出典:日本赤十字社「低体温症対策ガイドライン」)。

温かい飲み物を摂取する場合も、意識がはっきりしていることを確認したうえで行う必要があります。

ブランケットはあくまで補助的な装備であり、救助や医療処置を優先する判断が欠かせません。

これらを踏まえると、アルミブランケットは「即応性の高い防災ツール」であると同時に、「使い方次第で生存率を高める道具」といえます。

使用前に正しい活用法を理解し、災害時の冷静な判断力と併せて備えておくことが大切です。

音がしないタイプのメリットとは

アルミブランケットのデメリットとしてよく挙げられるのが、使用時に発生する「カサカサ音」です。

一般的なブランケットはアルミ蒸着ポリエステルを用いており、摩擦時の擦過音が目立ちます。

この音は素材の密度と表面処理によって発生するため、避難所や夜間などの静かな環境では不快感やストレスの要因となることがあります。

これに対し、「音がしないタイプ(静音タイプ)」のアルミブランケットは、表面にマットコーティングや不織布層を追加しており、擦れ音を約40から60%低減できるとされています。

音の原因となる金属層の振動を吸収する構造で、素材の柔軟性が向上し、静粛性が求められる環境でも快適に使用できます。

静音タイプが活躍するシーン

●避難所生活:夜間、他者との距離が近い環境で使用する際に周囲への配慮ができる。

●車中泊やオフィス待機:音が響きやすい閉鎖空間で安心して使用できる。

●育児・介護現場:赤ちゃんや高齢者の睡眠を妨げない静けさを保てる。

また、静音タイプは厚みがある分、耐久性にも優れています。

何度か畳んで使用しても破れにくく、保温性の維持にもつながります。

携帯性ではやや劣るものの、非常時の快適性を重視する人にとっては理想的な選択肢です。

購入時はパッケージに記載された「静音」「ソフト」「しなやか」などの表現を確認すると見分けやすくなります。

静音加工は製造コストが上がるため、価格は標準タイプより20から50円程度高くなる場合がありますが、その差以上の実用価値があります。

特に共同避難生活を想定する場合には、「他者への配慮」と「快適性」の両立を叶える選択肢として検討する価値があります。

普段使いに向いているシーンと工夫

アルミブランケットは防災用としての備蓄だけでなく、日常生活のさまざまなシーンで実用性を発揮します。

軽量かつ防風・防滴・断熱の特性を持つため、季節や環境を問わず幅広く活用できるのが魅力です。

日常生活での活用シーン

●スポーツ観戦・フェス:風の強い屋外スタンドで体温を保持する。

●冷房の効いたオフィス:膝掛けとして利用し、冷え対策をサポート。

●アウトドアイベント:地面に敷いて断熱シートとして使用可能。

●旅行・ドライブ:渋滞や休憩時の簡易毛布代わりに役立つ。

衛生的に使う工夫

使用後は、汗や結露による湿気がこもりやすいため、必ず乾燥させてから再収納することが重要です。

湿気を残したまま放置すると、カビや臭いの原因になる場合があります。

通気性のある収納袋を選ぶことで長持ちさせられます。

また、小さな破れができた場合は布製テープやアルミテープで補修することで、一定の断熱効果を維持できます。

ただし、あくまで応急的な修繕のため、防災用としては定期的な入れ替えが推奨されます。

携帯のコツ

常に持ち歩く場合は、折りたたみやすく、再利用を想定した厚みを選ぶのがポイントです。

緊急時には一瞬の判断で取り出す必要があるため、バッグの外ポケットや車のグローブボックスなど、アクセスしやすい場所に保管しておくと安心です。

アルミブランケットは、「災害時のための物」から「日常の中で役立つ備え」へと位置づけを広げています。

日頃から使い慣れておくことで、いざというときの行動判断が早まり、結果的に防災意識の定着にもつながります。

おすすめの選び方とコスパ比較

アルミブランケットを選ぶ際に重要なのは、「どのような環境で、どの程度の頻度で使うか」を明確にすることです。

単に価格の安さで選ぶのではなく、使用目的に応じて性能とコストを総合的に判断する必要があります。

ここでは、選び方の基準とコスパ評価の考え方を詳しく整理します。

選び方の3つの基本軸

1 使用シーン

屋外中心の用途(登山・キャンプ・車中泊など)では、厚手で多層構造のタイプを選ぶと断熱性と耐久性の両立が可能です。

逆に、屋内避難や日常的な持ち歩きを想定する場合は、軽量・コンパクトタイプが適しています。

たとえば、アルミ層の厚さが0.012mm以上のタイプは保温性が高く、繰り返し使用にも耐えやすい傾向があります。

一方、0.006mm以下の超軽量タイプは、一度限りの緊急用途に向いています。

2 静音性と快適性

避難所や共同生活空間では「静音タイプ」のアルミブランケットが有効です。

静音加工は薄い不織布を重ねることで実現しており、素材に厚みが出る分、若干の携帯性低下はあるものの、使用時の快適性が大幅に向上します。

3 サイズ感と収納性

標準サイズは約130cm×210cmで、成人一人が全身を覆うのに十分です。

小柄な人や子ども向けには100cm×180cm程度のタイプ、大柄な人や寝袋カバーとして使用したい場合は150cm×230cm以上が推奨されます。

コスパ評価の考え方

価格の安さだけを基準にすると、耐久性や快適性を見落としがちです。

コスパを判断する際は、以下のように「1回あたりの安心度」で考えると実態に近づきます。

●一度の使用で確実に保温できる:100から200円の製品でも十分。

●繰り返し使用を想定:300から800円の静音・厚手タイプを選ぶ。

●屋外長時間の用途:1,000円以上でもワークマンや防災専門メーカー製を推奨。

また、ファミリー世帯では複数枚セット(例:3枚組、5枚組)を選ぶことでコストを抑えられます。

災害リスク分散の観点からも、自宅・車・職場などに配置しておくことが現実的です。

備蓄を「人単位」ではなく「場所単位」で行うことが、実際の災害時の対応を迅速にします。

アルミブランケットの寿命は使用状況によって異なりますが、素材劣化や蒸着面の剥がれが見られたら交換のサインです。

2から3年ごとの点検・入れ替えを目安にすると、安全性を保ちやすくなります。

ダイソーの口コミから見る満足度

ダイソーのアルミブランケットは、100円均一商品の中でも高い注目を集めており、口コミの多くが「価格の割に十分実用的」と評価しています。

SNSやレビューサイトでは、防災リュックへの常備品として購入する人が多く、特に家族単位で複数枚を揃えられる手軽さが好評です。

口コミで多い肯定的な意見

●「薄いけど想像以上に暖かい」

●「軽くて荷物にならない」

●「車中泊や通勤カバンにも入れやすい」

これらは主に、想定された用途(緊急保温・携帯性重視)に対して満足している声です。

特に、冬季の急な停電や冷房の強いオフィスなど、想定外の状況で役立ったという報告が多く見られます。

一方で見られる指摘点

●「開封時に音が大きい」

●「思ったより薄くて心許ない」

●「引っ張ると破れやすい」

これらの意見は、素材の性質上避けにくい課題です。

ただし、静音タイプや厚手タイプの登場によって、徐々に改善傾向にあります。

レビューを参考にする際は、投稿者の使用環境(屋内か屋外か、季節など)を考慮して読むことが重要です。

同じ商品でも用途によって満足度が大きく変わります。

また、ダイソーでは店舗ごとに防災商品の取り扱いに差があり、在庫時期にも波があります。

口コミの中には「近所の店舗にはなかった」「季節限定だった」という情報もあるため、複数の店舗を確認したり、オンラインストアで在庫状況をチェックするのが効果的です。

ダイソーのアルミブランケットは、あくまで「価格以上の備え」を提供するものとして位置付けると、期待とのギャップを最小化できます。

正しい用途と理解を前提にすれば、満足度は高水準を維持できる製品です。

アルミブランケットは必要かを考える

アルミブランケットの必要性は、生活環境とリスク認識によって変化します。

防災の基本原則として、「自助=自分の命は自分で守る」という観点から見れば、アルミブランケットは最も手軽に導入できる一次的保温ツールです。

使用の必要性を左右する要因

1 居住地域の気候:北海道や東北など寒冷地では、停電時の室温低下が生命リスクに直結するため、備蓄優先度は高いです。

2 通勤・通学距離:徒歩や公共交通機関を利用する人は、災害発生時に帰宅困難となるリスクがあるため、携帯用としての有効性が高まります。

3 車移動の頻度:冬季の渋滞や車両トラブルに備え、車内に常備しておくと安心です。

4 家庭の備蓄レベル:毛布・寝袋・ホッカイロ・レインウェアなどとの組み合わせで防寒力を補強できます。

防災計画との整合性

内閣府が発表する「災害時の避難行動指針」でも、個人備蓄品として保温具の携行が推奨されています(出典:内閣府 防災情報のページ)。

アルミブランケットは軽量かつ安価で、家族全員分を容易に揃えられる点が、他の防災用品にない強みです。

単体では保温効果に限界がありますが、毛布や断熱マットと組み合わせれば、熱損失を約30から40%低減できるとされています。

防災の現場では、「重ね使い」が基本です。

アルミブランケットを最外層に使用し、内部に空気層を持たせることで、最大限の効果を発揮します。

防災対策を現実的に考えるなら、アルミブランケットは「必要最低限の備え」ではなく、「リスクを軽減するための合理的選択」です。

家族構成や生活圏を踏まえて、一人一枚を基本とし、車・職場・学校など生活導線上に分散して配置するのが実践的な備え方です。

【まとめ】100均のアルミブランケットについて

最後に本記事で重要なポイントをまとめます。