車のバッテリー上がりは、ある日突然起こる身近なトラブルのひとつです。

そんな場面で検索される「ポータブル電源 バッテリー上がり」というキーワードには、“自分で対処したい”という強いニーズが込められています。

最近では、ポータブル電源で車のバッテリーを充電できる製品も増えており、ジャンプスターター付きのモデルが注目を集めています。

なかでもジャンプスターター jackeryやジャンプスターター エコフローのように、ジャンプスターター兼用の高性能機器は、自宅でも外出先でも頼れる存在です。

本記事では、ジャンプスターターの違いや正しい使い方、さらには「一度上がったバッテリーはダメですか?」「バッテリー上がりを自力で治す方法はありますか?」「ジャンプスタートでやってはいけないことは?」といった素朴な疑問にも丁寧に答えていきます。

初めての方にもわかりやすく、具体的にご紹介しますので、ぜひ最後までお読みください。

■本記事のポイント

- ポータブル電源とジャンプスターターの違いと役割

- 車のバッテリー上がり時に適した製品の選び方

- ジャンプスターターの使い方と注意点

- バッテリー上がりを防ぐための日常的な対策方法

ポータブル電源でバッテリー上がり時の車対応とジャンプスターター併用

車のバッテリーが上がってしまったとき、すぐに誰かを呼ぶのは難しい場面もあります。

そんなとき、ポータブル電源とジャンプスターターをうまく組み合わせれば、ひとりでも素早く復旧できる手段となります。

ですが、実際にどのような製品を選び、どう活用すればよいか迷ってしまう方も多いのではないでしょうか。

ここでは、代表的なポータブル電源ブランドであるJackeryとEcoFlowを例に、それぞれの特徴や選び方のポイントを具体的に解説していきます。

ポータブル電源で車のバッテリーを充電するメリット

まず、車のバッテリーが上がってしまった際でも、ポータブル電源を使えば短時間で復旧できるため、安心して外出できるようになります。

たとえば、Jackeryの専用ケーブルを使えば、15~40分程度で車のバッテリーに給電可能なので、急なトラブルにもすぐ対応できます。

移動中にシガーソケットから走行充電できるのも大きなメリットです。

天候に左右されず、夜間でも充電でき、自宅の電力を使わずに済みます。

たとえば長距離ドライブ中にシガーソケットでケーブルを接続し、走行しながら充電しておけば、目的地に到着したときにフル充電された状態で使い始められます。

さらに、オルタネーターチャージャーなどの高効率モデルを使えば、従来の数倍の速さで充電でき、車のメインバッテリーを保護しながら使用できる点も魅力です。

一方で、ケーブルが長すぎると充電効率が下がったり、車内温度が高いとバッテリー劣化につながるなど注意点もあります。

そのため、短めのケーブルを使用し、車内の温度管理にも気を配る必要があります。

ジャンプスターター付きモデルの選び方

ジャンプスターター付きポータブル電源を選ぶときは、まず車のエンジン始動に必要な電流(A数)に対応しているかどうかを確認しましょう。

軽自動車なら300A、普通車なら400~700A程度の出力があれば安心です。

それから、バッテリーの種類(鉛電池、リチウムなど)も確認が必要で、モデルによっては大型車に合わない場合があります。

サイズや重量にも注目したいところです。

たとえば、suaokiの400Whモデル(約5.6kg)は持ち運びやすく、キャンプや避難時にも使いやすい設計になっています。

加えて、安全機能が充実しているものがおすすめです。

短絡防止や逆接続保護、過電流防止などの保護回路を備えた製品は、初心者でも安心して使えます。

また、USBやAC出力も備えていれば、スマートフォンやPCなどを同時に充電でき、汎用性が高まります。

一方で、鉛電池タイプは出力が大きい反面、重さがあり、長期保管すると自然放電が起こりやすい点がデメリットです。

一方リチウム系は軽量で持ち運びに便利ですが、寒冷地や大型車には向かない場合があります。

最後に、定期的なメンテナンスができるかも重要です。

ジャンプスターターは使わなくても自然放電するため、3ヶ月に1度程度の充電が推奨されています。

這ったユーザー体験からも、定期的なチェックが長寿命につながるとされています。

ジャンプスターターでjackeryとエコフローの違い

JackeryとEcoFlowのジャンプスターター付ポータブル電源は、主にバッテリーの化学構造、出力性能、対応車種、携帯性、安全性の点で異なります。

まず、Jackeryは軽量・シンプル設計を重視しており、持ち運びやすい一方で出力は軽自動車や中型車向きの300~700Aクラスが中心です。

一方でEcoFlowは高出力・高い安全性を志向し、特にデルタシリーズでは1800W超のインバーターやLFP(リン酸鉄リチウム)電池によって十分なエンジン始動能力と寿命性を両立しています。

このように言うと、Jackeryは軽量設計と手軽さ、EcoFlowは長寿命・高出力で対照的です。

実際に比較したサイトによれば、Jackeryの1000Proは1000W出力・2000Wサージに対し、EcoFlow Delta2は1800W継続・2700Wサージと明確な性能差があります。

さらにバッテリーサイクル寿命では、Jackeryが約500回(80%容量保持)に対して、EcoFlowは約3000回と大きな差があるため、長く使いたい場合にはEcoFlowが有利です。

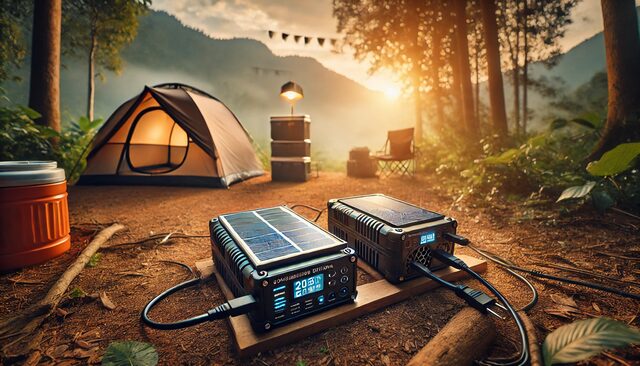

ただ、Jackeryはソーラー入力が最大800Wと高いため、キャンプなどで太陽光充電を重視するユーザーには魅力的です。

対してEcoFlowはACによる急速充電(0→80%まで約50分)が強みのため、旅や災害時の迅速な再充電を求める方には適しています。

まとめると、軽量さ・ソーラー充電重視ならJackery、高出力・長寿命・急速充電を重視するならEcoFlowが向いており、用途や優先度によって選ぶとよいでしょう。

ジャンプスターターでエコフロー製品の特徴比較

EcoFlowのジャンプスターター付ポータブル電源は複数ラインがありますが、特に有名なのは「RIVER」、「DELTA」、新型の「DELTA3 Plus」などです。

これらに共通してLFPバッテリーを採用している点は、10年以上・3000回以上の充放電サイクル継続という長寿命性能が特徴です。

たとえば、DELTA2(約1024Wh)は1800Wインバーター搭載で2700Wの一時出力が可能なため、大型車やキャンピングカーのエンジン始動にも対応できます。

さらに、ACからのフル充電時間は約80分と業界最速クラスです。

一方、RIVERシリーズは256Wh~768Wh程度と容量は小さめで、軽自動車や小型車に向く設計です。

スリム化された設計で重量も軽く、車載してジャンプスタートと併用しつつ、スマホや照明などの電源としても活用できます。

また、最新機種であるDELTA3 Plusでは、アプリによる出力調整、X-Boost機能など、定格以上のパワー供給が可能になる先進機能も備わっています。

ただし、これらの高性能機種は価格が高めであり、その重量(12kg前後)も携帯性には影響します。

コンパクトで軽いモデルを求める場合はRIVERシリーズ、最大出力と充電速度、寿命を最重視するならDELTAシリーズ以上を選ぶと良いでしょう。

用途に応じて、必要な出力・容量と重さのバランスを見極めることが大切です。

ポータブル電源でバッテリー上がりを防ぐ使い方ガイド

バッテリー上がりは突然起こるため、事前の備えがとても重要です。

ポータブル電源を活用すれば、予防策としても非常に効果的ですが、ただ持っているだけでは不十分です。

正しい使い方や、ジャンプスターターとの違いを理解し、適切なタイミングで活用することで、より安心・安全なカーライフを送ることができます。

ここでは、自力での対処法や機器の使い分け、さらにバッテリーの寿命を延ばす日常のメンテナンス方法まで詳しく解説します。

ジャンプスターター兼用モデルとは?

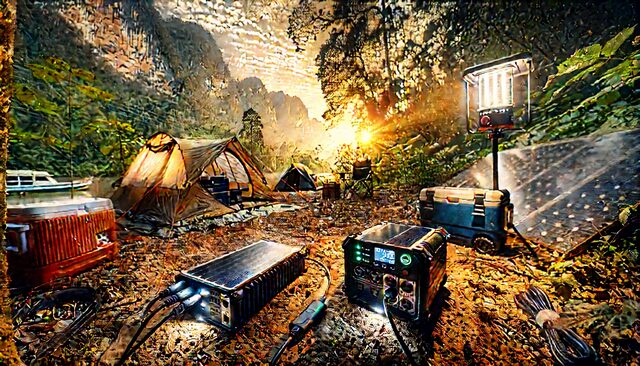

ジャンプスターター兼用モデルは、ポータブル電源とジャンプスターターの機能を一台で兼ね備えた製品です。

車のバッテリーが上がった際のエンジン始動だけではなく、USBやAC出力ポートを活用してスマホやLEDライトなどを充電することができます。

このため、災害時や車中泊の際にも、一つの機器が電源の中心として頼れる存在になります。

さらに、ソーラー充電に対応しているモデルもあるため、停電時でも太陽光を利用して充電でき、アウトドアライフの安心材料となります。

もちろん、多機能である分、価格は一般的なジャンプスターターより高めになりがちです。

その反面、付属機能が豊富であれば、それらを普段使いのポータブル電源としても活用できるメリットがあります。

一方で、重量が重くなるケースもあるため、車外で頻繁に持ち運ぶ用途には、コンパクトかつ軽量なモデルを選ぶのがおすすめです。

用途と携帯性を踏まえて、兼用モデルを選ぶと生活に応じた最適な選択ができます。

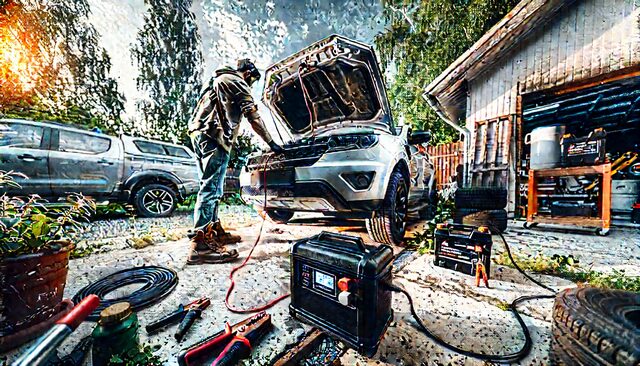

ジャンプスターターの使い方7ステップで解説

まず、準備としてジャンプスターター本体の電源を入れて、残量が50%以上あるか確認します。

残量が不足していると起動トラブルにつながるため、十分な充電が必要です。

次に車のバッテリー場所を確認し、赤いクランプ(プラス)を先にバッテリーのプラス端子に、続いて黒いクランプ(マイナス)を車体金属部またはマイナス端子に接続します。

ショートを防ぐこの順序は安全上重要です。

その後、ジャンプスターター本体をオンにし、緑ランプが点灯したら30秒以内にエンジンをかけます。

万一始動しない場合は、1分以上置いて再試行し、3回以上の連続使用は避けましょう。

エンジンがかかったら、まず黒いクランプを外し、次に赤いクランプを外します。

逆順で外すことでスパークを防止できます。

最後に、車を15~30分程度走行させてオルタネーターにバッテリーを再充電させることが大切です。

このプロセスを踏めば、バッテリー上がりの際も自分で安全かつ迅速に対処可能です。

ジャンプスターターでやってはいけないことは?

ジャンプスターターは頼もしいアイテムですが、誤った使い方をすると車や機器を傷める原因になります。

まず最も危険なのは、プラスとマイナス端子の逆接続です。

これを行うとショートや火花の原因となり、車両の電装系に深刻なダメージを与えることがあります。

また、何度も繰り返しエンジンをかけようとするのは避けましょう。

セルモーターに過度に負荷がかかり、バッテリーの電圧がさらに低下することで、最終的にバッテリー自体を劣化させる可能性があります。

加えて、ジャンプ直後にエアコンやナビなど電装品をすぐに使うのもNGです。

応急処置で得た電力は限られているため、電装品を大量に使用するとバッテリーへの負荷が再びかかり、再始動の妨げとなります。

さらに、ハイブリッド車でジャンプケーブルを使う際、ブースターケーブルを直接12Vバッテリーに取り付けると、車両の電子制御系に不具合が生じるリスクがあるため注意が必要です。

これらの点に気をつければ、ジャンプスターターは安全に使える強力なツールとなります。

車で一度上がったバッテリーはダメですか?

一度バッテリーが上がったからといって、すぐに“だめ”になるわけではありません。

過放電の程度や時間によっては、適切に充電すれば性能を回復できる場合があります。

ただし、現代の車両に搭載されたバッテリーは突然深く劣化する傾向があり、一度上がると性能が急激に落ちてしまうこともあります。

短時間での上がりであれば、走行やチャージャーで回復することも可能ですが、それが繰り返されると寿命が一気に近づいてしまいます。

特に、バッテリー上がりを放置すると、自然放電が進み修復不能になる可能性があります。

その結果、エンジンはかかっても電装系が不安定になったり、最悪の場合、バッテリー交換が必要になることもあります。

結局のところ、バッテリーが上がってしまった場合は速やかな対応が重要です。

適切に走行または充電器で回復させるとともに、劣化や交換のタイミングを見極める必要があります。

頻繁に上がる場合は特に寿命が近い可能性がありますので、プロの診断を検討しましょう。

バッテリー上がりを自力で治す方法はありますか?

自力でバッテリー上がりを回復するには、ジャンプスターターかブースターケーブルを使った方法があります。

ジャンプスターターを使えば、一人で手軽にエンジンを再始動させられ、価格も5,000円からと手頃です。

ただし、製品は必ず12V・400~700Aに対応した十分な出力があるか確認してください。

ブースターケーブルを使う方法は、もう一台の車から電力を供給する伝統的な手段です。

バッテリー端子の接続順を守ること(+→+、-→車体金属部)が重要で、間違えば火花やショートの原因になります。

ただし、どちらの方法もあくまで応急処置です。

充電後は少なくとも数十分の走行や専用充電器を使って完全に充電しなければ、再びバッテリー上がりを引き起こす可能性があります。

また安全性や確実を求めるなら、JAFやロードサービスに連絡するのが確実で、安心感があります。

ポータブル電源とジャンプスターターの違いと注意点

ポータブル電源とジャンプスターターは、目的と機能が異なります。

ジャンプスターターは主に12V車のエンジン始動を目的として設計され、重大な電流を一瞬に供給します。

一方、ポータブル電源はUSBやAC出力を備え、スマホや家電など広範な電力需要に対応します。

ただ、最近ではジャンプスターター機能を備えたポータブル電源も登場しており、ジャンプと電源供給の両方を兼ね備えた「兼用モデル」も存在します。

注意点として、安全保護機能が充実しているか、自車のエンジン始動に十分な出力があるかを確認しましょう。

逆接続保護や過電流保護がないと、機器故障や火災リスクが高まります。

また、保管には温度管理が重要です。

特にリチウム製品は高温多湿や直射日光を避け、3から6ヶ月ごとに充電しないと寿命が縮む恐れがあります。

バッテリー上がり予防のメンテナンス法

バッテリーの寿命は通常2~4年といわれ、長く使いすぎると劣化して突然上がってしまうことがあります。

そのため、定期的な点検が重要です。

バッテリーチェッカーで電圧を確認し、12.5から13Vを下回っている場合は注意が必要です。

また、専用充電器を使ってフル充電に近い状態まで定期的に補充しておくことも予防になります。

充電し過ぎは逆効果ですが、最大80から90%程度まで充電すれば劣化を抑えられます。

さらに、使用頻度が低い車は自然放電が進みやすいため、月に一度の走行やポータブル電源を使ったサポート充電がおすすめです。

最後に、交換のタイミングを逃さないことが大切です。

バッテリー交換を先延ばしにせず、走行中や電装品に不具合が出たら早めに対応しましょう。

これにより、自身の安全とカーライフの快適さを保てます。

【まとめ】ポータブル電源とバッテリー上がりについて

最後に本記事で重要なポイントをまとめます。

- ポータブル電源があれば一人でもバッテリー上がりに対応可能

- ジャンプスターター付きモデルは車種に応じて出力を選ぶことが重要

- Jackeryは軽量でソーラー充電に強く、アウトドア向き

- EcoFlowは高出力・長寿命で大型車や災害対策に適している

- EcoFlowのDELTAシリーズは急速充電と拡張性に優れている

- RIVERシリーズは軽量で小型車や日常使いに適している

- ジャンプスターター兼用モデルは災害時にも活躍する多機能型

- 使用前にはジャンプスターターの残量確認が必須

- 接続順はプラス→マイナス、取り外しは逆順を守る

- ジャンプ直後の電装品使用は避けるのが望ましい

- 一度バッテリーが上がっても走行や充電で回復する場合がある

- 頻繁に上がるバッテリーは交換や点検のサイン

- ブースターケーブルによる救援はもう一台の車が必要

- ポータブル電源とジャンプスターターは機能と用途が異なる

- 定期的な充電と点検でバッテリー上がりを予防できる