非常食の期限切れについて不安を抱く読者に向けて、5年や1年、2年、3年、10年、半年といった表示をどう読み解くか、期限が過ぎた場合どうするのか、寄付や処分の考え方、ビスケットや缶詰、水、ご飯の違い、そしていつまで食べられる?に答える実践的な知識を整理します。

迷いや先延ばしを減らし、家庭での備蓄を安全に活用できるよう、客観的な基準と具体的な手順をわかりやすく解説します。

■本記事のポイント

- 期限表示の読み解き方と安全面の考え方

- 食品種類別の目安年数と保管ポイント

- 期限後の判断基準と寄付や処分の流れ

- 在庫ローテーションで期限切れを防ぐ方法

非常食が期限切れになったときの基本知識

非常食は、いざというときの備えとして心強い存在ですが、「気づいたら期限が切れていた」という経験を持つ人も多いでしょう。

期限切れの非常食はすぐに捨てるべきなのか、それとも状態によっては食べられるのかからから判断に迷うポイントがたくさんあります。

本章では、非常食の保存期間ごとの特徴や管理方法、安全に使い切るための実践的な知識を詳しく解説します。

1年、3年、5年、10年など、製品ごとの違いを理解し、賢く備蓄を続けるためのヒントをお伝えします。

非常食はいつまで食べられる?

非常食の賞味期限や消費期限の違いを正確に理解することは、備蓄管理の基本です。

賞味期限は「おいしく食べられる期間」を示し、消費期限は「安全に食べられる限界」を意味します。

多くの非常食には賞味期限が表示されており、期限を過ぎたからといって直ちに食べられないわけではありません。

ただし、品質を左右する保存環境が大きく影響するため、保管場所の条件確認が欠かせません。

たとえば、乾パンやビスケット、アルファ化米、缶詰、水などの主要な非常食は、直射日光を避け、温度15から25度・湿度60%以下の環境で保存すると、劣化を最小限に抑えられるとされています。

一方で、油脂を多く含むレトルト食品やスナック類は酸化しやすく、高温多湿環境では風味や安全性が損なわれやすい特徴があります。

外観の膨張、内容物の漏れ、異臭、変色といった変化は劣化のサインです。

安全を最優先に考え、少しでも異常を感じたら食べずに廃棄することが推奨されます。

食品安全委員会でも、目視と嗅覚による確認が最も現実的な判断方法とされています(出典:消費者庁 食品表示制度)。

また、未開封であっても、保管場所の温度変化や湿気が影響して内部に結露が生じると、内部の品質低下につながることがあります。

倉庫や押し入れなど温度差が激しい場所よりも、床から離れた通気性の良い棚での保管が理想的です。

非常食の期限管理をカレンダーアプリやラベルで可視化しておくと、期限切れを防ぐだけでなく、安心して使える備蓄体制を維持しやすくなります。

非常食の期限が5年の商品例と特徴

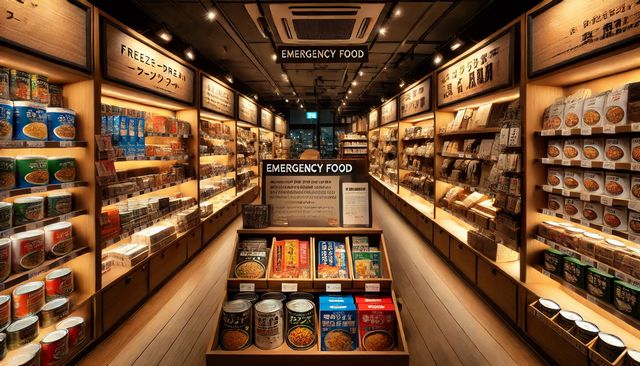

5年保存をうたう非常食は、一般家庭や自治体の防災備蓄で最も採用されているカテゴリーです。

代表的な商品には、アルファ化米、乾パン、クラッカー、保存水、スープ、缶入りパンなどがあります。

これらは通常の食品と異なり、脱酸素剤を封入した密封包装、アルミラミネートフィルムの多層パッケージ、酸素透過率の低い素材を採用している点が特徴です。

さらに、製造段階で加熱殺菌や乾燥工程を最適化することで、微生物の繁殖を防ぎながら風味を維持できるように設計されています。

保管面では、年1回の定期点検を行い、次の3項目を確認するのが理想的です。

1 パッケージの破損や膨張の有無

2 外装フィルムの変色や湿気の付着

3 製造ロット番号や賞味期限の混在防止

また、ローリングストック方式(古い順に消費して新しいものを補充する管理法)を導入することで、5年という長期間を有効に使えます。

家庭では、防災の日(9月1日)や年末の大掃除時期など、定期的に点検する日を決めておくと効果的です。

アルファ化米は保存性と利便性の両立が特徴で、水またはお湯を注ぐだけでご飯として復元できます。

保存水はミネラル成分を調整し、PETボトル素材自体も厚みを増すことで酸素侵入を防ぐ仕様が多く、長期化を実現しています。

これらの製品は企業や官公庁の備蓄にも使われ、安定した品質が確認されています。

5年保存食は「期限が長い=管理が不要」ではなく、温度変化・直射日光・湿気の3要因に注意し続けることが、長期品質を守る鍵です。

1年で期限が切れる非常食の注意点

賞味期限が1年ほどの非常食には、一般的なレトルト食品、スナック菓子、ナッツ、チョコレート類、調理済みおかずパウチなどがあります。

これらは油脂やたんぱく質を多く含むため、酸化による風味劣化が比較的早く進行します。

特に、揚げ物系・甘味系の非常食は、保存温度が25度を超えると香りや食感が大きく変化することが確認されています。

このような短期型の非常食は「日常消費との循環利用」が前提です。

つまり、備蓄専用として長期間保管するより、普段の食卓で少しずつ消費しながら新しいものを補充する方法(ローリングストック)を取るのが現実的です。

また、保管温度は25度以下が理想とされ、夏季には高温多湿環境を避ける工夫が必要です。

たとえば、直射日光の当たらない食品庫やキッチン下段の引き出しなど、気温変化が少ない場所を選ぶことが推奨されます。

メーカーの表示にもよりますが、未開封であっても温度差や紫外線によって品質が変化するケースがあります。

そのため、購入後はすぐに賞味期限をラベルに記入し、冷暗所にまとめて管理すると便利です。

特に夏場に備蓄を増やす場合は、保冷効果のあるストッカーやクーラーボックスを利用して一時保管するのも有効です。

1年で期限が切れるタイプは管理の頻度が高い分、常に新しい状態で備蓄を更新できる利点があります。

2年保存できる非常食の管理方法

2年程度の賞味期限を持つ非常食は、バランスの良い中期型備蓄として家庭や職場でよく採用されます。

代表的なものには、レトルトのおかず類(ハンバーグ・煮物・魚の煮付けなど)、パスタソース、栄養補助食品、クラッカー類が挙げられます。

これらは比較的水分を多く含むため、加熱殺菌や真空包装技術が品質維持の要になります。

製品の多くは「レトルトパウチ加工」と呼ばれる技術によって、120℃以上の高温で数分間加熱滅菌し、微生物を死滅させた後に密封します。

この工程により、常温でも2年近く品質を維持できるとされています。

ただし、封入後のパウチにピンホール(極小の穴)やシール部の剥がれが発生すると、酸素が侵入して品質が劣化するため、定期的な外観点検が不可欠です。

在庫の管理は「家族人数 × 3日分 × 2回転」を目安にします。

たとえば4人家族なら、2年保存食を約24食分備蓄しておくと安心です。

半年ごとの棚卸しで、古いロットを手前に、新しいものを奥に並べる先入れ先出しの原則を守りましょう。

また、収納スペースに温湿度計を設置し、25℃以下・湿度60%未満を維持できているか確認することで、劣化を防げます。

レトルト食品は、災害時だけでなく停電時や体調不良時などにも役立ちます。

保存性を意識しながら、日常生活の中で少しずつ使う習慣をつけることで、期限切れによる廃棄リスクを最小限に抑えられます。

3年保存タイプの非常食の選び方

3年保存の非常食は、栄養バランス・味のバリエーション・価格の面で非常に実用的な層に位置しています。

主食系のアルファ化米、缶詰の魚・肉・豆製品、スープ・カレー・シチュー類など、種類が豊富で選択肢が広がります。

特に企業や自治体の防災備蓄では、3年周期での入れ替えが標準的な運用となっています。

選び方のポイントは、主食・副菜・たんぱく源・水分補給のバランスです。

たとえば、主食としてアルファ化米、副菜として缶詰、たんぱく源としてツナや大豆製品、水分補給として保存水を組み合わせると、栄養面でも偏りを防げます。

災害時には塩分摂取量が増えやすいため、減塩タイプの商品を取り入れるのも有効です。

アレルギー・嗜好への配慮

非常食の中には、小麦・乳・卵・大豆などのアレルゲンを含む製品が多くあります。

家族の中にアレルギーを持つ人がいる場合は、専用のアレルギー対応食を選びましょう。

製造元によっては「特定原材料不使用」を明示した商品があり、安心して備蓄できます。

また、味の濃さや香りが強い商品ばかりでは食欲を失いやすいため、事前に試食しておくことも大切です。

管理と保管の工夫

3年保存タイプは、期限が長い分、油断してしまいがちです。

購入時に「期限管理シール」を貼るか、スマートフォンのカレンダーに入れ替え日を登録しておくと良いでしょう。

収納の際は、調理不要・湯せん可・水で戻せる製品を組み合わせ、災害状況に応じて対応できるようにしておくと安心です。

家庭での備蓄だけでなく、車内や職場ロッカーなどにもコンパクトな3年保存食を常備しておくと、通勤中や外出先での災害にも備えられます。

10年保存できる非常食は本当に安全?

10年保存をうたう非常食は、近年注目が高まっている最新世代の防災食です。

従来の3から5年保存食と比べて2倍の耐久性を実現しており、企業や自治体の長期備蓄計画でも導入が進んでいます。

代表的な製品には、10年保存水、乾燥パン、フリーズドライ食品、圧縮米飯などがあります。

この長期保存を可能にしている要素は、主に以下の3点です。

1 窒素充填技術:酸素濃度を0.1%以下に抑えることで、酸化劣化を極限まで低減。

2 高バリアパッケージ:酸素透過度を極めて低いアルミ多層フィルムを採用。

3 含水率管理:製造時に水分含有率を3%前後まで下げ、微生物の活動を抑制。

ただし、10年という長期間は「未開封・適正環境下」であることが前提です。

保存温度は15から25度が推奨範囲で、直射日光や湿気は避ける必要があります。

温度変化が大きい倉庫や押し入れ下部などは避け、床から10cm以上離れた通気性の良い棚に置くのが望ましいです。

10年保存食はコストが高めですが、入れ替えの手間を大幅に削減できる点が魅力です。

防災担当者が多忙な企業や、自治体の備蓄庫管理などでは、トータルコストで見れば効率的な選択といえます。

また、メーカーによっては、定期的な品質検査を実施し、製造後5年経過時点での品質保証データを公開しているところもあります。

こうした情報を確認できる製品を選ぶと、より安心して長期保存が可能です。

さらに、10年保存のアルファ化米やフリーズドライ食品は、お湯・水のどちらでも戻せるため、ライフライン断絶時にも対応しやすいのが特徴です。

災害時のみならず、長期キャンプや登山などアウトドアシーンでも活用できる汎用性の高さも評価されています。

半年しか持たない非常食の扱い方

半年ほどの短い保存期間しかない非常食は、一般的な長期備蓄というより「日常備蓄(ローリングストック)」として活用するのが現実的です。

代表的な食品には、栄養ゼリー、エネルギーバー、ソフトタイプのパン、スープ類、ビスケット、ドリンクタイプの補助食品などがあります。

これらは保存性よりも「手軽さ」と「摂取効率」が重視されており、災害初期のエネルギー確保に適しています。

短期保存型の食品は、製造から6か月前後で賞味期限を迎えるケースが多く、メーカーによっては「常温保存可」でも高温環境では味や粘度の変化が早く進行することがあります。

たとえば、栄養ゼリーは25℃を超える環境で長期間放置すると、ゼリーが分離し始めることが報告されています。

これらの変化は外見では判断しにくいため、半年に1回の棚卸しと交換が欠かせません。

管理と入れ替えのルール

短期保存食を備蓄する際は、在庫管理のサイクルを月単位で設定します。

具体的には、以下のような運用が推奨されます。

1 毎月1回、在庫リストを確認し、期限が近い商品を優先的に消費する

2 消費した分だけ、同等量の新品を補充する

3 各商品の賞味期限をシールやメモアプリに登録し、アラートを設定する

このように「食べながら備える」仕組みを作ると、常に新しい在庫を保ちつつ、期限切れによる廃棄を防げます。

特に小さな子どもや高齢者がいる家庭では、普段から食べ慣れている味や食感のものを選ぶことが重要です。

災害時に初めて食べる食品は心理的なストレスを増幅する要因にもなり得るため、平時の食事に取り入れて慣れておくことが安心につながります。

保存場所と温度管理の工夫

半年タイプの非常食は、保管環境の影響を強く受けるため、直射日光を避け、風通しの良い室内に保管します。

特に夏場は、車内や屋根裏、ベランダ収納など高温になる場所には置かないよう注意が必要です。

室温が高くなる地域では、保冷ボックスや冷暗所を活用し、温度を安定させるとよいでしょう。

また、災害時にすぐ持ち出せるよう、防災バッグに半年保存型の栄養ゼリーやスティックビスケットを入れておくのも効果的です。

これにより、避難初期の空腹や脱水を防ぎやすくなります。

半年型非常食の利点

短期保存型には、「入れ替えやすさ」「味のバリエーションが豊富」「普段の食生活に取り入れやすい」という利点があります。

特に健康志向の高まりにより、糖質オフや高たんぱく質タイプなど、機能性を重視した製品も増えています。

これらは通常の食品としても利用価値が高いため、備蓄コストを抑えながら栄養管理を両立できます。

半年型の非常食は、長期保存食と組み合わせることで「短期(ゼリー・パン)+中期(缶詰・レトルト)+長期(アルファ化米・保存水)」という三層構造の備蓄体系を作るのに役立ちます。

災害時だけでなく、停電・断水・体調不良など、さまざまな「小さな非常時」にも対応できる柔軟な備蓄形態です。

まとめ:短期保存型を活かすコツ

半年保存食は頻繁に入れ替える必要がありますが、それを面倒と感じず、家の中の「安心ルーチン」として定着させることが大切です。

家族で月に一度、防災チェックデーを設けて食料を点検することで、常に最適な状態を維持できます。

こうした習慣が、非常食管理を“義務”から“日常の安全習慣”へと変える第一歩になります。

非常食が期限切れ時の正しい対応と活用法

非常食の期限が過ぎたとき、「もう食べられない」と即座に捨ててしまうのは少し早計かもしれません。

状態によっては安全に活用できる場合もあれば、寄付や再利用といった選択肢もあります。

また、処分の際には環境への配慮も欠かせません。

この章では、期限切れ非常食の安全性を見極める判断基準から、寄付や廃棄の正しい方法、そして食品ごとの保存期間の違いや注意点までを徹底的に解説します。

無駄を減らし、災害時にも備え続けるための賢い対応策を学びましょう。

期限切れ非常食をどうするかの判断基準

非常食の賞味期限が過ぎた場合、「まだ食べられるのか」「どこまで安全なのか」という判断に迷う人は少なくありません。

結論からいえば、賞味期限を過ぎても直ちに食べられなくなるわけではありませんが、安全性を保証できるものではない点を理解しておく必要があります。

まず、食品の安全性を確認する際に重視すべき要素は「外観」「におい」「内容物の状態」の3点です。

消費者庁の公式見解では、未開封で適切に保存されている場合、賞味期限を過ぎても品質が大きく損なわれないことがあるとされています。

しかしこれは「保存条件が適切であること」を前提とした一般論であり、実際の安全性は保管環境に大きく左右されます。

(出典:消費者庁「食品表示基準Q&A」)

具体的には、以下のような状態が見られた場合は速やかに廃棄する判断が求められます。

●缶詰が膨張している、またはサビや腐食が見られる

●レトルトパウチが膨らんでいる、異臭がする

●内容物が変色、濁っている、または粘りがある

●パッケージの破損や漏れがある

これらは、内部で微生物が繁殖している可能性を示す典型的なサインです。

特に、乳幼児、高齢者、妊娠中の人、免疫力が低下している人は、食中毒リスクを避けるために少しでも異常を感じたら摂取しないことが望まれます。

判断を誤らないためのチェックポイント

1 賞味期限・消費期限の区別を確認する

2 保存温度・湿度の管理状況を思い出す(高温環境は要注意)

3 外観や匂いの異常を五感で確認する

4 少しでも不安を感じたら廃棄を選ぶ

「もったいない」という心理から口にしてしまうケースもありますが、体調を崩してしまえば本末転倒です。

期限後の非常食は“消費対象”ではなく“安全性の確認対象”として扱うことが、安全な備蓄運用の基本となります。

非常食の寄付が可能なケースと条件

非常食を廃棄する前に、「寄付」という選択肢を検討するのも有効です。

フードバンクや自治体、非営利団体では、期限内で未開封・外観良好な非常食を受け入れる仕組みを設けている場合があります。

こうした取り組みは、食品ロス削減と社会貢献を両立させる手段として注目されています。

ただし、寄付できる条件は団体によって異なります。

一般的には、次のような基準が設けられています。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 受け入れ対象 | 未開封・常温保存可能な非常食(アルファ化米、缶詰、ビスケット、保存水など) |

| 残り賞味期限 | 3か月以上(団体により6か月~1年を求める場合も) |

| 外観状態 | パッケージ破損、膨張、変形、汚損がないもの |

| 表示条件 | 原材料・アレルゲン・製造者情報が明記されていること |

| 輸送条件 | 常温配送が可能で、送料は寄付者負担が基本 |

寄付を希望する場合は、受け入れ団体の公式サイトで条件を確認し、事前に連絡するのが確実です。

特に自治体系フードドライブや学校、福祉施設では、期限直前の大量持ち込みは受け入れできないことがあるため、早めの相談が推奨されます。

寄付前の確認リスト

●パッケージが清潔か

●表示が読み取れるか

●残り賞味期限が3か月以上あるか

●受け入れ団体が対象としている食品か

寄付活動は、家庭内で余った非常食を有効活用する手段であり、食品ロス削減に寄与するだけでなく、防災意識の向上にもつながります。

家族で「入れ替え時期=寄付の時期」と決めることで、備蓄更新のモチベーションにもなります。

非常食の処分方法と環境への配慮

非常食を廃棄する際には、環境負荷を最小限に抑える配慮が求められます。

各自治体のごみ分別ルールに従うことが前提ですが、特に中身の処理方法に注意が必要です。

中身が液状やペースト状の場合、流しにそのまま捨てると排水管の詰まりや水質汚染の原因になります。

新聞紙や紙タオルに吸わせて可燃ごみとして出す方法が、衛生的で環境への影響も少ないとされています。

缶詰やレトルトパウチは、中身を完全に取り出したうえで、缶やパウチをそれぞれ「資源ごみ」「プラスチック」などに分類して処分します。

廃棄の基本ルール

1 中身は新聞紙などに吸収させて可燃ごみへ

2 缶・パウチは分別回収ルールに従う

3 未開封でも膨張・変形・破損があるものは開封せず処分

4 多量の廃棄が発生する場合は自治体へ相談

また、大量入れ替えの際は「フードロス削減」の視点から、まだ品質が保たれているものを日常の食事に取り入れる工夫も有効です。

たとえば、期限が迫ったアルファ化米を炊飯器で調理してチャーハンにする、乾パンを砕いてスープの具材にするなど、家庭料理への転用で無駄を減らせます。

環境省の報告によれば、日本国内で発生する食品ロスは年間約523万トン(2022年度推計値)にのぼります。

そのうち家庭から出る割合は45%を超えており、非常食の廃棄も一因となっています。

適切な処分とリユースを意識することが、持続可能な防災につながるといえます。

(出典:環境省「食品ロスの削減について」)

非常食は「使わなかったから良い」ものではなく、「適切に循環できたらより良い」ものです。

安全と環境の両立を意識した処分が、これからの防災意識のスタンダードになるでしょう。

ビスケットや缶詰の保存期限の違い

非常食と一口に言っても、その保存可能期間は食品の種類や製造方法、包装技術によって大きく異なります。

特に、ビスケット類と缶詰類は保存メカニズムの違いが明確であり、それぞれの特性を理解することでより的確な備蓄計画が立てられます。

ビスケット系非常食の特性

ビスケットやクラッカーなどの乾燥食品は、主に「水分活性(aw)」と「油脂の酸化速度」によって品質が左右されます。

水分活性とは、食品中の水分が微生物の繁殖にどの程度利用されるかを示す指標で、一般的にaw値が0.6以下であれば細菌やカビの繁殖が抑えられるとされています。

非常食用ビスケットはこの値を低く保つよう製造されており、さらに脱酸素剤を封入することで酸化を抑制しています。

ただし、温度と湿度の影響は避けられません。

夏場の高温多湿環境では、包装内部の微小な結露や油脂の酸化反応が進行しやすく、風味の劣化や油臭の発生につながることがあります。

保管温度は20から25℃以下、湿度は60%未満が理想的とされています。

缶詰の保存メカニズム

一方で、缶詰は「密閉加熱殺菌(レトルト殺菌)」という技術によって、内部を無菌状態に近づけることで長期保存を実現しています。

内部の酸素が極めて少ないため、微生物が繁殖しにくく、理論上は数十年の保存が可能とも言われています。

しかし、実際には缶の腐食やシール部の劣化によって品質が低下することがあります。

特に注意すべきは「缶の膨張」「錆」「へこみ」の3点です。

これらは内部のガス発生や内容物漏出の兆候であり、ボツリヌス菌などの有害菌が増殖している可能性を示します。

腐敗が進行した缶詰を開封すると、わずかでも異臭や泡立ちが見られることがあります。

このような場合は、絶対に口にしてはいけません。

以下は、非常食の代表的な種類ごとの一般的な賞味期限と留意点をまとめた表です。

| 区分 | 一般的な賞味期限目安 | 主な留意点 |

|---|---|---|

| ビスケット(非常食用) | 3~5年程度とされる例 | 高温・湿気で食感劣化が進みやすい |

| 缶詰(魚・肉・豆など) | 3~5年程度とされる例 | 膨張・サビ・凹みは廃棄の目安 |

| アルファ化米 | 5年程度とされる例 | 開封後は早めに消費する必要がある |

| 長期保存水 | 5年程度とされる例 | 直射日光と高温を避ける |

| レトルト主食・おかず | 1~3年程度とされる例 | パウチ膨張や異臭は不可 |

このように、保存期間は製品の設計思想や包装資材の耐性によって大きく異なります。

特に、パウチや缶の材質は経年劣化の影響を受けるため、製造日やロット番号を確認し、期限切れが重ならないように入れ替えサイクルを設計することが現実的です。

また、製造メーカーによっては、同じ食品カテゴリでも「防災仕様」「業務用仕様」「家庭用仕様」など、異なる保存性能を持つ商品を販売している場合があります。

購入時にはパッケージ裏面の保存条件表示をよく確認し、家庭の保管環境(温度・湿度・光量)に合ったタイプを選ぶことが、長期保存の成功につながります。

水やご飯の期限切れ時に気をつける点

非常食の中でも特に重要なのが「水」と「ご飯(アルファ化米・レトルトご飯)」です。

これらは災害時の主食として欠かせない一方、保存状態や期限切れ後の安全性には特に注意が必要です。

長期保存水の確認ポイント

長期保存水は、一般的に5年から10年の賞味期限が設定されており、清澄・無臭・無菌状態を保つことが品質維持の基準とされています。

メーカーの多くは、紫外線を遮断するボトルを採用し、ミネラル分を極力含まない純水仕様としています。

これにより、長期間経過しても成分変化が起こりにくくなっています。

ただし、保管環境が悪いと劣化のリスクがあります。

直射日光が当たる場所や温度が高い倉庫、車内などでは、ボトルの変形や白濁、水の風味変化が起こることがあります。

特にペットボトル素材は酸素透過性があるため、長年経過するとわずかに酸化が進む場合もあります。

異臭・濁り・沈殿が見られる場合は使用を避けるべきです。

ご飯類(アルファ化米・レトルトご飯)の点検方法

アルファ化米やレトルトご飯は、封を切るまで常温保存が可能ですが、期限を過ぎると油分やでんぷんの変質によって風味や色が変わることがあります。

特に、

●膨張やパウチの変形

●においが酸っぱくなる

●粉末タイプが固まる(吸湿)

などの異常が見られたら廃棄対象です。

また、アルファ化米は「調理時の水の量」が品質に直結します。

硬すぎたりべたついたりする場合、保存中に米粒が部分的に再吸湿していた可能性があります。

加熱や加水を行っても異常な匂いや味が残る場合は食べないようにしましょう。

災害時に備えた適切な扱い方

期限が迫ったご飯や水は、定期的に日常生活で消費しながら入れ替える「ローリングストック法」が有効です。

災害時は衛生面の確保が難しいため、開封後はできるだけ早く消費し、残りは保存せず廃棄するのが安全です。

体調が不安定な人や免疫が低下している人は、たとえ期限内でも念のため加熱調理したうえで摂取するなど、安全側に立った行動が推奨されます。

非常時こそ「無理をしない判断」が、健康を守る最大の備えになります。

【まとめ】非常食の期限切れについて

最後に本記事で重要なポイントをまとめます。