災害時の備えやアウトドア、キャンプなど、さまざまなシーンで活躍するポータブル電源。

しかし、ポータブル電源の保管方法を誤ると、いざという時に使えなくなってしまう恐れがあります。

特に高温になりやすい車内や湿気がこもる場所での長期保管は、バッテリー劣化や故障の原因となります。

ジャクリ、アンカー、エコフローといった人気メーカーの製品でも、保管場所や保管温度を間違えれば本来の性能を十分に発揮できません。

また、リン酸鉄バッテリーを含む多くのモデルでは、保管時の充電残量や放電方法も大切なポイントです。

満充電で保管すると負担が大きくなり、自然放電によって電力が失われることもあります。

この記事では、ポータブル電源を長持ちさせるための正しい保管 充電のコツや注意点をわかりやすく解説します。

■本記事のポイント

- ポータブル電源の適切な保管場所と環境がわかる

- バッテリー劣化を防ぐ保管時の充電方法がわかる

- 製品ごとの特徴や選び方の違いがわかる

- 長期間安全に使うための放電方法やチェック方法がわかる

ポータブル電源の保管方法の基本ポイント

ポータブル電源は、災害時やアウトドア、防災対策として多くの家庭で活用されています。

しかし「正しい保管方法」を知らずにいると、いざという時に使えなくなってしまうことも少なくありません。

本来の性能を長く維持し、安全に活用し続けるためには、日頃から適切な環境と扱い方が重要です。

ここでは、初心者の方でもわかりやすく、失敗しないポータブル電源の保管方法の基本ポイントを解説します。

まずは避けるべき場所や適切な環境から見ていきましょう。

車内での保管は避ける理由

車内は夏場や春秋の暖かい日でも急激に高温になりやすいため、ポータブル電源のバッテリー劣化や安全リスクが懸念されます。

国立研究開発法人科学技術振興機構の調査では、40℃環境で400日放置すると容量が6%、60℃では20%以上劣化すると報告されています。

また真夏の車内が60℃超に達するケースや、春でも車内温度が48℃以上になる事例もあるため、リチウムイオン電池では熱による化学的な損傷が進みやすくなります。

一方で高温下では電解液の分解が進み、自己放電が増え、膨張や発火といった危険も否定できませんので、車内保管を避けるのが安全です。

さらに冬場の低温も見逃せません。

氷点下近くになるとバッテリー内のイオン移動が鈍り、性能が低下するため、氷点下環境や暖房停止直後の車内は、十分な電力供給ができなくなる恐れがあります。

つまり夏・冬どちらの季節でも、車内という密閉環境は適切な保存場所とは言えないのです。

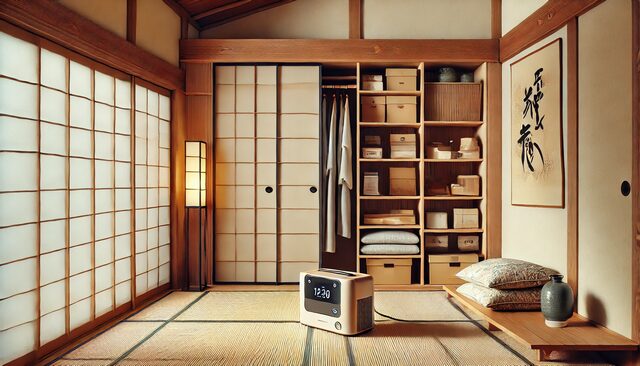

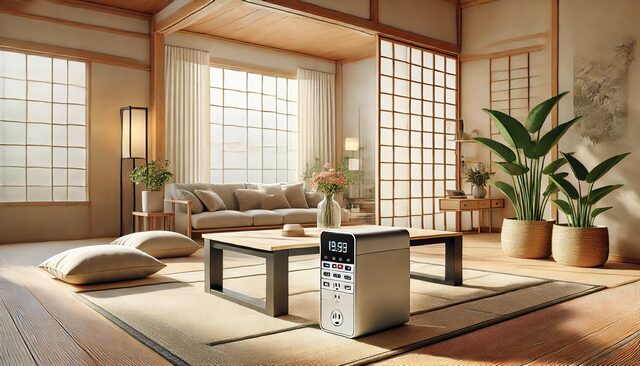

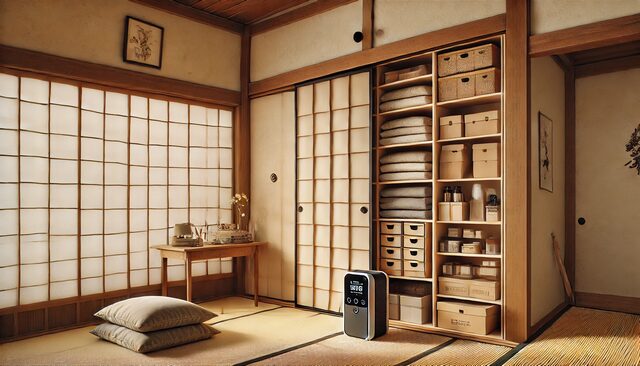

保管場所は直射日光の当たらない風通し良く

人間が快適に感じる環境が、ポータブル電源にとっても最適な保管条件です。

目安としては“25℃前後+風通し良好”な場所が理想で、高温多湿や直射日光が当たる場所は電池劣化・腐食につながる恐れがあります。

具体例としては、リビングの陰になる棚や廊下の一角、屋外では直射が届かないテント内などが適しています。

ただし押し入れや密閉空間に長期間置くと湿気やカビが内部に悪影響を及ぼすため、定期的に換気できる場所を選びましょう。

通風孔(ファン)を塞がないよう設置することも重要です。

電源供給中や充電中に過熱しないよう、本体の周囲に約10cm程度の隙間を確保しておくと安心です。

湿度が高い梅雨時や湿気の多い物置も避け、乾燥した安定した環境で保管することで、バッテリー寿命を伸ばし、安全性を高めることができます。

保管温度は15~25℃が理想

適切な保管温度は15~25℃とされており、この範囲で保管することでバッテリーの劣化を最小限に抑えられます。

例えばJackeryは「保管時は15から25℃の涼しい乾燥した場所を推奨」と説明しています。

また、一般的なリチウムイオン電池でも15℃は推奨温度で、極端な温度変化は容量低下や内部抵抗増加に繋がるとされます。

ただし、LiFePO4(リン酸鉄)バッテリーの場合、動作耐性は-20~60℃と広いものの、最も安定して性能を発揮するのはやはり20℃前後です。

したがって日常的な保管場所としては、室温をできるだけ維持できる屋内が望ましく、真夏や真冬の屋外・車内は避けるべきです。

満充電の保管は負担に注意

ポータブル電源を満充電状態で長期間保管すると、バッテリーの化学反応が活発になり、電池へのストレスが増すと言われています。

たとえば「過充電状態で放置すると劣化が進む」とReツールでも指摘されています。

さらに、Jackeryからは「保管時は80%程度の残量を目安にし、満充電や空状態での長期保管を避けるのが望ましい」と明記されています。

加えてAnkerも「満充電時は電圧が高くなり負担となるため、80%前後で保管することを推奨」と述べています。

そのため、使用前に満充電しておくのは良いですが、保管時には60から80%程度に調整し、3から6か月ごとに状態を確認して必要に応じて補充するのが効果的です。

これにより寿命延長と非常用時への備え、両立が可能になります。

ポータブル電源の保管方法で寿命を延ばす実践策

ポータブル電源は適切に保管すれば、長く安心して使い続けることができます。

しかし、間違った扱い方をしてしまうと、知らず知らずのうちにバッテリーが劣化し、いざという時に使えなくなるリスクもあります。

そこでここからは、バッテリーの種類ごとの特徴を押さえつつ、正しい放電方法や保管時の注意点、劣化を防ぐ具体的なコツを詳しく解説します。

誰でもすぐに実践できる方法ばかりですので、ぜひ参考にしてください。

保管と充電は60~80%をキープ

ポータブル電源を保管する際は、残量を60から80%程度にしておくのが望ましいです。

たとえばBluettiのLiFePO4バッテリーでも、満充電も空状態も状態を劣化させる要因とされ、一般に「20から80%」や「最適は60から80%」との意見が多いです。

これは、過充電時に電圧が高くなりバッテリー内部にストレスがかかり、過放電状態が続くと内部劣化やセルバランス不全につながるためです。

特に災害用に数ヶ月保管する場合、満充電では容量維持が難しくなります。

一方で60から80%を保っておけば容量の長期保持と非常時の使用準備、両立できます。

またLiFePO4タイプはセルバランス調整機能が備わっているものの、3~6ヶ月に一度は残量を確認し、必要に応じて充電や放電を行うことが、本来の性能維持には有効です。

これにより、もしもの時にも安心して使える状態を維持できるでしょう。

自然放電への定期チェック習慣

すべてのバッテリーは自然放電しますが、リチウム系は比較的それが緩やかとされています。

とはいえLi-ionは月あたり2から5%、LiFePO4でも約1%と無視できないため、定期的に状態を確認するのが肝心です。

定期チェックの具体的な方法として、3から6ヶ月ごとに電源を開け、本体表示パネルで残量を確認、必要なら適切に充電または放電するとよいでしょう。

これを続けることで、いつの間にかバッテリーが深刻に放電し、復帰できなくなるトラブルを防げます。

さらに、完全に放電と満充電を一度行うことでBMS(バッテリーマネジメントシステム)がセルの電力バランスを調整しやすくなり、精度の高い残量表示が復元できます。

ただ、頻繁に0%まで使うのは避け、あくまで調整目的に1から2回行う程度が適切です。

このような「見る・調整する・元に戻す」の習慣をつけることで、ポータブル電源は重大な事故や突然の劣化を避け、安全に長く使えるようになります。

放電方法は使ってから充電が吉

まずは、ポータブル電源を使い切ってから充電を始めるようにしましょう。

多くのリチウムイオン電池では、使用直後に充電せず一旦放電してから充電することでセル間のバランスを整える効果があります。

これはバッテリー内部の電圧差を均一化し、寿命を延ばすために重要です。

実際、電源を使って0~20%程度まで放電してから、安定した60から80%に充電すると、内部バッテリーの劣化予防につながります。

さらに放電後すぐに充電を始めると本体が発熱することもあるため、しばらく冷却してから充電する習慣をつければ、安全性も高まります。

ジャクリ・アンカー・エコフロー製品の特徴

ジャクリ、アンカー、エコフローはそれぞれ異なる長所があり、用途や利用環境に応じて選ぶと良いでしょう。

ジャクリ(Jackery)は軽量でコンパクト、直感的な操作性が優れており、キャンプや簡易的な非常用電源として好評です。

特にリン酸鉄バッテリー搭載のPlusシリーズは安全性・耐久性が高く、取り扱いやすさが魅力です。

一方、アンカー(Anker)はBMSや温度管理機能を備えた堅牢な設計で、Solixシリーズなど大容量機が揃っています。

軽量小型もありつつバランス性が高く、信頼性に定評があります。

エコフロー(EcoFlow)はX-Stream急速充電やアプリ制御、X-Boost出力強化などユニーク機能が豊富で、容量・出力ともに高性能とされます。

そのため、頻繁に大電力を使用する場合やスマホ操作で細かく制御したい場合は、エコフローが向いているでしょう。

リン酸鉄バッテリー保管のメリット

LiFePO4(リン酸鉄)バッテリーは、従来のリチウムイオン電池よりも安全性や寿命に優れており、保管時にも多くの利点があります。

まず、熱安定性が高く、高温でも劣化しにくい特徴がありますし、化学的に安定しているため、過充電や衝撃による発火リスクが低いです。

さらに、サイクル寿命が非常に長く、3,000~10,000回の充放電に耐えるため、頻繁に使わずに長期間保管していても、容量劣化が比較的少ないです。

加えて、自己放電率は月間2~3%と低く、数ヶ月放置しても容量維持がしやすい点も魅力です。

これらの特性により、LiFePO4採用のポータブル電源は保管環境を選ばずに安心・安全に使える理想的な選択肢と言えます。

キーワード「放電方法」を正しく理解

ここで言う「放電方法」とは、使用後の電池残量をどれだけ下げてから充電するかという適切な手順のことです。

浅めの放電と充電の繰り返し(例:20~80%)はセル間のバランスを保ち、バッテリーの寿命を延ばす効果があります。

一方で完全に使い切る深放電(0%)や満充電のまま放置するのは、BMS(バッテリー制御システム)に負担がかかるため避けた方が良いです。

つまり「放電方法」とは、適度に使ってから定期的に補充-このサイクルを守ることで、長期的な安定使用が可能になるということですね。

定期的な放電・充電を習慣づけることが大切です。

満充電で保管と自然放電の関係

満充電の状態で放置しておくと、バッテリーは高い電圧状態が続き化学反応が活性化しやすくなります。

その結果、内部抵抗が増えたり、容量低下のスピードが増すこともあります。

逆に完全放電状態も性能劣化を招くため、保管時の理想は「中間電圧域」に置くことです。

特にLiFePO4は月々2~3%ほど自然放電するため、満充電で置いた場合、長期保管中に適正なエネルギーレベルを保てなくなる恐れがあります。

したがって「満充電で保管」は避け、60~80%程度に調整した上で保管し、毎月の自然放電を見越して3~6ヶ月ごとに状態確認・補充することが重要です。

これにより、安全かつ安定的に使用できます。

【まとめ】ポータブル電源の保管方法について

最後に本記事で重要なポイントをまとめます。

- 車内での保管は高温・低温リスクが高いため避ける

- 直射日光の当たらない風通しの良い場所が最適

- 保管温度は15~25℃が望ましい

- 湿度が高い場所や密閉空間は避ける

- 通風孔を塞がず適度なスペースを確保する

- 満充電や完全放電状態での長期保管は避ける

- 残量60~80%で保管し劣化を防ぐ

- 3~6ヶ月ごとにバッテリー残量をチェックする

- 自然放電に注意し定期的に充電・放電する

- 放電後はすぐに充電せず冷却時間を確保する

- ジャクリは軽量・安全性が高く初心者向け

- アンカーは堅牢設計と信頼性に優れる

- エコフローは高性能・スマホ連動が魅力

- リン酸鉄バッテリーは長寿命・高安全性

- 放電方法を正しく理解し浅放電を心がける