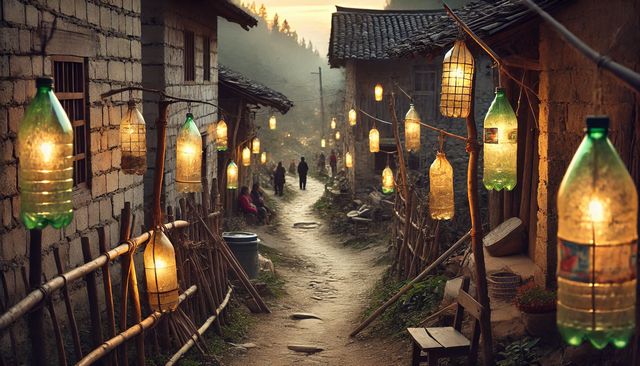

ペットボトルのランタンを100均で作れる方法を探している方に向けて、ダイソーなどでそろう材料から自由研究で使えるアイデアまで、手作りの基礎と原理をわかりやすく解説します。

防災用途にも応用できるおしゃれで簡単な作り方や、はじめてでも安心な工作キットの選び方、ろうそくを扱う際の注意点も具体的に取り上げます。

さらに、ペットボトルランタンで一番明るい液体は何ですか?という疑問や、ペットボトルで灯籠を作るには?に対する実用的な答えも提示します。

必要な情報を一つにまとめ、家庭で安全に楽しめる実践知を届けます。

■本記事のポイント

- 100均素材で作る最短手順とポイント

- 工作キットと自作の選び方の違い

- 防災や自由研究への応用の具体例

- 明るさや安全性を高める原理の基礎

ペットボトルのランタンと100均の基本情報

停電時の備えやアウトドアイベント、さらにはインテリアの演出としても注目されているのが、ペットボトルを活用したランタンです。

特に100円ショップで手に入る材料を使えば、低コストで安全かつ工夫次第でおしゃれに仕上げられる点が大きな魅力です。

この記事では、ダイソーなどで揃えられる基本材料から、自由研究に役立つ観察方法、牛乳パックを使った応用例、さらに手作りの工程や光の原理、防災グッズとしての活用法まで幅広く解説します。

日常と非常時の両方で活かせる知識として、次のセクションから順に確認していきましょう。

ダイソーで買える材料と特徴

100円ショップのダイソーでは、ペットボトルランタンを作るための基本的な材料を幅広く揃えることができます。

代表的なものは、LEDティーライト、乾電池、アルミホイル、トレーシングペーパー、両面テープ、麻ひもやリボン、そして補助的に使えるシールや転写シートなどです。

さらに、製作に欠かせないカッターやカッターマットといった工作用具も同じ売り場でそろえられるため、一度の買い物で材料と道具の両方を準備できる点は大きなメリットです。

LEDティーライトは、炎を用いない安全な光源として特に推奨されます。

一般的な商品は1個あたり約20から30時間点灯可能で、発熱もほとんどないため、プラスチック素材に接近しても溶解の心配が少ないのが特徴です。

一方で乾電池については、同一メーカーかつ同一種類で揃えることが推奨されています。

これは電圧や容量の違いによって、過放電や液漏れのリスクが高まるためです(出典:一般社団法人 電池工業会)。

アルミホイルは光を効率的に反射させる材料で、ランタン内部に敷くだけで光の拡散範囲が広がります。

トレーシングペーパーは透光性と拡散性に優れており、直接光源を見たときのまぶしさを軽減できます。

両面テープやマスキングテープは接着力がありながらも貼り直しが容易で、初心者が扱いやすい固定手段です。

下表に、材料の役割と代替候補、使用上の注意点を整理しました。

| 材料 | 主な役割 | 代替候補 | 注意点 |

|---|---|---|---|

| LEDティーライト | 光源 | 小型LEDライト | 電池の向き・混用に注意とされています |

| アルミホイル | 反射板 | 銀色折り紙 | しわを伸ばすと光が均一になりやすいです |

| トレーシングペーパー | 拡散 | クッキングシート | 湿気で波打たないように貼ります |

| 両面テープ | 固定 | グルーガン | 高温のグルーはPETに長時間当てない配慮が必要です |

| 麻ひも・リボン | 吊り下げ・装飾 | 結束バンド | 吊り下げる場合は強度を確保します |

このように、材料それぞれには役割や特性が明確にあり、代替素材をうまく利用することで製作の自由度を高められます。

選び方次第で完成度や安全性が大きく変わるため、購入時からしっかりと意図を持って選ぶことが大切です。

自由研究に役立つランタン活用法

ペットボトルランタンは、子どもの自由研究にも最適な題材です。

光の広がり方や拡散の効果を観察することで、物理学の基礎を実体験として学ぶことができます。

例えば、水だけを入れたペットボトルと、外側にトレーシングペーパーを巻いたペットボトルを比較すると、壁に映し出される光の範囲や明るさの均一性が大きく異なります。

この観察から、光の直進性と拡散の原理を直感的に理解することができます。

さらに、スマートフォンに搭載された照度計アプリを活用すると、肉眼だけでは分かりにくい明るさの差を数値で記録できます。

例えば、光源から1m離れた場所での照度を測定し、ペットボトルの外装条件ごとに比較すると、科学的に根拠のある研究資料を作成できます。

加えて、液体に少量の乳白成分を混ぜる方法も有効です。

牛乳を1から2滴加えると光は均一に広がりやすくなり、逆に濃度を高めすぎると光が吸収され暗くなります。

この濁度と明るさの関係を段階的に調べることで、散乱光の性質を理解する実験になります。

同様に液体のりや石けん水も、異なる結果をもたらす比較材料として適しています。

自由研究としてまとめる際には、条件を一定に保つことが信頼性を高める鍵となります。

光源の位置、測定距離、室内の明るさを固定し、同じ環境下で複数回測定して平均値を取るとデータの精度が高まります。

このような科学的手法を取り入れることで、作品の完成度だけでなく研究レポートとしての評価も向上します。

牛乳パックを組み合わせた応用例

牛乳パックは、ペットボトルランタンの外装素材として活用できる便利な資材です。

内側の銀色部分は光を反射し、外側の白い部分は光を柔らかく拡散するため、二重の効果を得られます。

特に乳白色の紙質は、LEDの点光源を和らげて面光源のような光を作り出すことができるため、優しい雰囲気を演出できます。

ペットボトルの外側に牛乳パックを短冊状に切って貼ると、光が細かく分散され、模様のような陰影が生まれます。

ロゴや印刷面を内側に向け、白地を外側に出すと仕上がりが整います。

さらに、折り目のラインを意図的に残すことで、直線的な光のパターンを加えることも可能です。

かぶせシェード方式

シェードとして活用する場合は、牛乳パックを円筒状に加工し、ペットボトルにかぶせる方法が有効です。

マスキングテープで軽く留めれば着脱が容易になり、照明の雰囲気を用途に応じて切り替えることができます。

例えば、夏祭りの装飾では鮮やかな折り紙を外層に重ね、冬のインテリアではシンプルな白地のまま使用するなど、季節感を表現できます。

耐久性を求める場合は、牛乳パックの外側に透明フィルムを重ねると湿気や汚れに強くなります。

また、耐水性を持たせることで屋外利用時にも安定した性能を発揮します。

こうした工夫により、牛乳パックは単なるリサイクル素材にとどまらず、創造性と実用性を兼ね備えた資材へと生まれ変わります。

原理を知ると安全に使えるポイント

ペットボトルランタンの仕組みを理解することは、製作の質を高めるだけでなく安全性の確保にも直結します。

明るく見える理由は、光の拡散と反射の二つの物理現象によります。

透明なペットボトルは光を直線的に透過させるため、局所的に強い光を感じやすい傾向があります。

これにトレーシングペーパーや和紙などの拡散材を加えることで、光は乱反射して均一な明るさを持つ空間を照らすようになります。

アルミホイルを内部に配置することも重要です。

反射によって無駄に逃げる光を戻し、見かけ上の明るさを増幅させる役割を果たします。

これは光学的には乱反射の効果を活用していると説明でき、物理学の「ミー散乱」の基礎理解にもつながります。

安全面で特に注意すべきは、光源の温度と電源管理です。

LEDは発熱が少ないためプラスチックに適していますが、乾電池を使う際には過放電や液漏れを防ぐ必要があります。

電池工業会の公式情報では、使い切った電池を機器に残したまま放置すると液漏れが発生する可能性があるとされています。

また、異なる種類や容量の電池を混用する行為は事故の原因になると注意喚起されています。

こうした基礎的な原理と注意点を理解しておけば、安心してランタンを活用できるだけでなく、応用的な工作や自由研究の題材としても説得力を高められます。

防災グッズとしての活用方法

ペットボトルランタンは、防災グッズとしても高い実用性を持ちます。

特に停電時には、光源を一点から広範囲に拡散させる性質が役立ちます。

例えば、スマートフォンのライトを点灯し、その上に水の入ったペットボトルを置くと、光が柔らかく広がり、手元の作業や室内全体の明るさを確保しやすくなります。

また、防災用の持ち出し袋にペットボトルランタンを加えると、避難所や暗い環境での生活の質を向上させることができます。

手袋、笛、簡易ラジオなどと一緒にまとめておけば、非常時に必要な道具を一度に取り出すことができます。

加えて、水や乾電池の備蓄量を定期的に確認し、長時間使用に備えることも大切です。

火気の利用については特に注意が必要です。

消防庁や自治体の防災資料では、ろうそくなどの火気を停電時に使用することは、火災リスクが高いため推奨されていません。

狭い避難所や多くの人がいる環境では、LED光源を利用するのが安全とされています。

防災の観点から見ると、ペットボトルランタンは「軽量で持ち運びやすい」「身近な材料で作れる」「燃焼リスクがない」という三拍子がそろったアイテムです。

日常的にインテリアやイベントで使いながら、いざというときの備えとして活用するのが合理的な選択といえます。

ペットボトルのランタンを100均の作り方と応用

100円ショップのアイテムを活用すれば、ペットボトルランタンは誰でも気軽に作れる上、工夫次第で見た目や機能を大きく変化させられます。

例えば、配色や素材を工夫したおしゃれな仕上げ方や、電子部品がセットになった工作キットを利用した効率的な製作法があります。

一方で、ろうそくを使う場合の安全対策や、液体の選び方による光の変化、さらに灯籠として応用する伝統的なデザイン手法など、知っておきたいポイントも多数存在します。

ここからは、実用性と創造性を両立させる具体的な方法を詳しく見ていきましょう。

おしゃれで簡単な作り方の工夫

ペットボトルランタンを単なる照明としてではなく、インテリアやイベントの装飾として活用するには、デザイン性を意識することが欠かせません。

その際に役立つのが、素材を多層構造にして配置する方法です。

ペットボトルに直接紙を巻くだけでは単調な印象になりやすいですが、内側に反射層、外側に拡散層、さらにその上にアクセントの装飾を施す三層構造にすることで、光が複雑に反射・拡散し、奥行きのある輝きを表現できます。

配色については、全体を淡い色でまとめると光が柔らかく広がり、落ち着いた雰囲気を演出できます。

そこに一部だけビビッドな色を細い帯状に加えると、視覚的なリズムが生まれ、空間全体のバランスを整えやすくなります。

特に夜間の屋外イベントでは、暗闇に映える明度差が印象的な雰囲気を作ります。

配色と質感のコツ

配色だけでなく、質感の組み合わせも大きな効果を発揮します。

麻ひもとサテンリボンといった異素材を組み合わせると、ナチュラルさと華やかさを両立できます。

クラフト紙と透明フィルムのようにマットと光沢を対比させると、見る角度によって表情が変わり、作品に動きが出ます。

さらに、にじみにくい油性ペンで窓枠風の模様を描き込むと、光が通った際に影として浮かび上がり、手の込んだデザインに見せられます。

短時間で製作する場合でも、こうした工夫を取り入れることで完成度を高めやすくなります。

工作キットを活用した手軽な製作

100円ショップには、ペットボトルランタンの製作に活用できる電子工作キットが販売されており、初心者でも安全かつ手軽に光の仕組みを体験できます。

典型的なセット内容は、小型LED、スイッチ付き基板、導線などで、はんだ付けを必要としないタイプが多いため、小学生や中学生でも保護者の見守りのもとで扱いやすいのが特徴です。

こうしたキットの利点は、必要な部品があらかじめそろっているため、材料の不足や規格違いによる失敗を防げる点にあります。

製作手順書には、LEDの極性やスイッチの接続方法が図解付きで記載されていることが多く、電気の基本的な仕組みを理解する学習教材としても有効です。

さらに応用として、ペットボトル本体、光を拡散させる紙、反射材、装飾品を組み合わせれば、工作キット単体よりも完成度の高いランタンが作れます。

実際の製作では、電池の入れ替えを容易にする構造を意識すると、繰り返し利用しやすくなります。

取扱説明書では「使用しないときは必ず電源を切る」「長期保管する場合は電池を外す」といった注意点が記載されているとされています。

これらの注意を守ることで、電池の液漏れや劣化を防ぎ、安全に長期間使用することができます。

教育的な価値と実用性を兼ね備えた点が、100均工作キットの大きな魅力といえるでしょう。

ろうそくを利用する際の注意点

ペットボトルランタンに炎を取り入れると、独特の温かみや揺らめきを演出できますが、プラスチック容器と火気を組み合わせる場合には大きなリスクが伴います。

ペットボトルはポリエチレンテレフタレート(PET)製であり、熱に弱く、約70℃程度から軟化し、250℃前後で燃焼を始めるとされています。

そのため、炎を直接近づけると変形や溶解を招き、火災ややけどの危険が高まります。

消防庁の防火ガイドラインでは、ろうそくを含む火気使用時には「可燃物から十分に距離を取る」「換気を確保する」「その場を離れるときは必ず消火する」といった基本的な安全対策が明記されています(出典:総務省消防庁「住宅防火対策」)。

こうした注意点を無視すると、家庭内火災の原因になる可能性があるため、特に小さな子どもや高齢者がいる家庭では使用を避けるのが賢明です。

どうしても炎を利用したい場合は、ガラス容器や耐熱ホルダーを用い、ペットボトルから十分に距離を取る工夫が必要です。

さらに、耐熱の受け皿を用意して転倒を防ぎ、周囲に燃えやすい布や紙を置かないことが前提となります。

香り付きキャンドルを使用する際は、燃焼時にススが出やすいため、壁や天井の汚れにも注意が必要です。

安全性を第一に考えるなら、LEDキャンドルを利用するのが最も現実的です。

炎の揺らぎを再現するタイプの製品も市販されており、雰囲気を損なうことなく安全に演出できます。

以下の表に、熱源ごとの推奨度やリスクを整理しました。

| 熱源 | 推奨度 | 主なリスク | 代替策 |

|---|---|---|---|

| ろうそく | 低 | 熱・転倒・スス | LEDキャンドル |

| LED | 高 | 電池の液漏れ | 定期交換・異種混用回避 |

この比較からもわかるように、ペットボトルランタンにおいてはLED光源の使用が圧倒的に安全で、利便性や持続時間の面でも優れています。

ろうそくは限定的なシチュエーションでのみ利用し、安全対策を徹底することが求められます。

ペットボトルランタンで一番明るい液体は何ですか?

ペットボトルランタンにおいて「一番明るい液体」という問いは多くの人が抱く疑問ですが、実際には液体自体が発光するのではなく、光源からの光をどのように拡散・透過させるかで明るさの印象が変わります。

基本的に白色LEDを光源とする場合、純水のように透明度が高い液体では光が直進しやすく、観察者の目にはボトルの一部が強く輝いて見える一方で、全体的な広がりには乏しい傾向があります。

これに対し、わずかに濁りを持たせた水は光を散乱させ、空間全体に均一な明るさを生み出します。

例えば、水に牛乳を数滴加えたり、液体のりを少量混ぜたりすると、光の散乱が増し、柔らかく広がる光を得られます。

これは光学的には「ミー散乱」と呼ばれる現象で、粒子のサイズや濃度が光の広がり方を決定します。

ただし、濁りを強くしすぎると光が吸収されて暗く感じるため、最も明るく見えるのは「透明に近いがわずかに濁りを含む水」という条件になります。

実際に比較実験を行うと、数滴の牛乳を加えた水が最も自然で均一な明るさを示すケースが多いと報告されています。

特殊なケースとして、紫外線ライトを用いた場合、トニックウォーターに含まれるキニーネが蛍光を発し、青く光る現象が確認できます。

しかしこれは演出効果としての側面が強く、家庭で使う白色LEDでは効果が小さいため、実用的な明るさを求めるのであれば水に微量の濁りを与える方法が最も現実的です。

ペットボトルで灯籠を作るには?

ペットボトルを使った灯籠作りは、ランタンよりも装飾性を重視した工作であり、和紙や型抜きなどを駆使して光の演出を楽しむのが特徴です。

灯籠の完成度を高めるには、まず外装デザインを明確に決めることから始めます。

シルエットや模様の配置をあらかじめ設計することで、点灯したときに美しい陰影を得ることができます。

外装には和紙やトレーシングペーパーが適しており、表面に切り抜き模様や型紙を重ねることで、光が透過して幻想的な雰囲気を演出できます。

継ぎ目を背面に回すと見栄えが整い、前面のデザインが際立ちます。

さらに、底面にはアルミホイルを敷き、反射板として利用することで、光の広がりを効率的に調整できます。

基本手順の例

1 ボトルを清掃・乾燥し、ラベルを除去します

2 底にアルミホイルを敷き、反射板を作ります

3 和紙を切り、のりまたは両面テープで均一に貼ります

4 切り抜き模様を外側に重ね、LED光源をセットします

5 首元に持ち手を取り付け、安定性を確認します

屋外で使用する場合は、耐水性を高める工夫が欠かせません。

和紙の外側に透明フィルムを重ねると雨や湿気に強くなり、作品の耐久性が向上します。

また、強風下での転倒を防ぐため、底部に重りを入れて重心を低くする方法が有効です。

電池の扱いについては、メーカー公式サイトでは水濡れや高温環境を避けることが推奨されています。

これらの基本的な安全対策を守ることで、灯籠としての美しさと実用性を両立でき、イベントやお祭りなどでも安心して利用できます。

【まとめ】ペットボトルのランタンで100均について

最後に本記事で重要なポイントをまとめます。