非常食はおいしいほうが続けて食べられます。

災害時の不安や疲れを和らげるためにも、人気の傾向やランキングの見方、日常でも活用できる食べ方を把握しておくことが役立ちます。

パン缶詰やおにぎり、ご飯のタイプ、各種の缶詰、乾パンなどは、防災の基本備蓄として広く普及していますが、実際にどれが自分に合うのかは好みと用途で異なります。

甘いお菓子や、肉や魚などのおかずも上手に取り入れると、栄養と満足感を確保しやすくなります。

本記事では、非常食はおいしいのかという疑問に丁寧に答えながら、選び方と保管、実際の活用法まで具体的に解説します。

■本記事のポイント

- おいしい非常食を見極める具体的基準が分かる

- ランキングの活用法と注意点が分かる

- 主食やおかずやお菓子の最適な揃え方が分かる

- 実用的な食べ方と備蓄サイクルを設計できる

おいしい非常食を選ぶポイント

非常食というと「味は二の次」と考えられがちですが、実際にはおいしさこそが継続して食べられるかどうかの大切な基準になります。

災害時はストレスや疲労から食欲が落ちやすく、味の良し悪しが体力維持に直結します。

最近の非常食は保存性と栄養だけでなく、香りや食感に工夫を凝らした商品が増えています。

ランキングで人気の製品や、ちょっとした食べ方の工夫、パン缶詰やおにぎりといったバリエーション豊かな選択肢を知ることで、自分や家族に合った備蓄計画を立てやすくなります。

ランキングで人気の非常食を知る

非常食を選ぶ際にランキングは参考になります。

特に多くのメーカーや自治体が推奨する製品は、利用者の評価や販売実績に基づいているため、初めて選ぶ人にとって方向性を示してくれるものです。

しかし、ランキングは単なる人気の指標であり、必ずしも自分に合った最適な選択肢を保証するものではありません。

調査機関や媒体ごとに集計基準が異なるため、例えば防災関連団体が発表する調査と、商業サイトの販売データランキングとでは結果が大きく異なるケースがあります。

味に関しても、評価は主観的な部分が大きく、好みに左右されます。

そのため、レビューに記載されている食感、香り、甘味や塩味の強さなどの具体的な表現を拾い上げることが、最終的な判断に有効です。

国民生活センターの調査によれば、災害時に供給される食料に対して「味の単調さ」がストレスの原因になるという指摘が多く見られると報告されています(出典:国民生活センター)。

さらに、実際に災害時に食べられるかどうかは、ランキングだけでは判断できません。

賞味期限の長さやコストパフォーマンスはもちろん、開封しやすさ、スプーンの有無、温め不要かどうか、水の必要量といった実用的な要素が大きく影響します。

特に高齢者や子どもがいる家庭では、硬さや食べやすさも重要な視点です。

ランキングは入口として活用しつつ、家庭構成や健康状態を踏まえた実地検討を行うことが、安全かつ安心な備蓄計画につながります。

食べ方の工夫でさらにおいしく

非常食は製品そのものの品質に加え、食べ方次第で満足感が大きく変わります。

例えばレトルトご飯や缶詰などは、湯せんや発熱材キットを利用して温度を上げることで風味が増し、食感も柔らかくなります。

災害時には必ずしも温めの余裕がない場合がありますが、可能なときには温度管理を工夫するだけで食欲が大きく回復することがあります。

水や燃料が制限されている場合には、加水不要でそのまま食べられるタイプの製品が役立ちます。

加えて、具材と主食をすべて混ぜるのではなく、分けて食べることで味の濃淡が出て飽きにくくなります。

また、口内でご飯とおかずを合わせるいわゆる「口内調味」を意識するだけでも、風味が濃く感じられるという研究結果も報告されています。

日常的に備えておくと便利なのは、小分け調味料のパックです。

塩、胡椒、七味唐辛子、粉チーズなどは軽量で持ち運びやすく、味の変化を与えるのに効果的です。

避難所での食事は味が単調になりやすいため、こうした工夫で食欲低下を防ぐことができます。

ただし、食塩の摂取量は健康に直結するため、公式サイトや製品表示に記載されているナトリウム量を確認し、持病のある人は注意が必要です。

さらに、ローリングストックの実践時には定期的に実食し、水の分量や温め時間の最適解を確認しておくと安心です。

家族全員で試すことで、災害時に誰がどの程度食べられるかを事前に把握でき、ストックの入れ替えや補充の判断基準にもなります。

パン缶詰が長期保存で便利

パン缶詰は代表的な非常食のひとつで、封を開けるだけですぐに食べられる利便性が大きな魅力です。

長期保存に耐える特殊な製法で作られており、一般的には3年から5年程度の賞味期限が設定されている商品が多く見られます。

加えて、ふんわりとした食感を保つための包装が工夫されており、真空パックや窒素充填などの技術で劣化を防いでいます。

味のバリエーションも豊富で、甘味系のチョコやメープル、フルーツ系からプレーンまで幅広く揃います。

朝食代替としてエネルギーを補給できる点は、避難生活での活動を支える要素になります。

特に咀嚼力が弱い高齢者や子どもにとっても食べやすく、スプーンや皿を必要としないため衛生的にも利点があります。

ただし甘味系が続くと飽きやすいという課題もあるため、フレーバーを混在させて備蓄するのが効果的です。

栄養成分に関しては、製品ごとにカロリーや脂質の値が大きく異なるため、メーカーのパッケージ表示を必ず確認する必要があります。

公式サイトによると、1缶あたりのカロリーは300kcal前後から500kcalを超えるものまで幅広いとされています。

非常時には活動量が落ちるため、高カロリー製品ばかりでなくバランスを意識することが求められます。

保管方法についても注意が必要です。

高温多湿や直射日光は品質劣化を招くため、温度変化の少ない場所に置くことが推奨されます。

開缶後は乾燥が進みやすいため、食べ切る前提で利用するのが基本です。

備蓄計画の中でパン缶詰は補助的な役割を持たせ、他の主食系やおかず系と組み合わせて栄養バランスを整えるのが望ましいでしょう。

おにぎりタイプの非常食の魅力

非常食のおにぎりは、手軽さと食べやすさで幅広い支持を集めています。

手で持ってそのまま食べられるため、箸やスプーンが不要であり、避難所や屋外など限られた環境でも非常に便利です。

個包装されている製品が多く、家族や複数人で分けやすい点も大きな強みです。

種類としては、鮭、昆布、梅などの具材入りタイプ、海苔が別添えになっていて食べる直前に巻けるタイプ、水戻しで完成するタイプなどがあります。

特に水戻しタイプは火や電気が使えない環境でも利用可能で、備蓄しておくと安心です。

また、調理が簡単でにおいも控えめな製品を選べば、避難所のような閉鎖空間で周囲への配慮にもつながります。

塩分量は商品ごとに異なり、ナトリウムの摂取量に注意が必要です。

公式サイトによると、1食あたりの塩分量は1g台から3gを超えるものまで差があるとされています。

高血圧や腎臓疾患を抱える人は低塩タイプを選ぶと安心です。

さらに、包装袋の角で手を傷つけるリスクもあるため、携行時には小さなはさみを一緒に備えておくと安全で開封もスムーズになります。

おにぎりタイプは携帯性に優れ、登山やキャンプなど日常的なアウトドア活動でも活用できるため、ローリングストックとして消費しながら備蓄を維持するのに適しています。

ご飯の非常食で満足感を得る

主食としての満足度を重視するなら、ご飯系の非常食が欠かせません。

腹持ちが良く、炭水化物をしっかり摂取できるため、体力を維持する上でも効果的です。

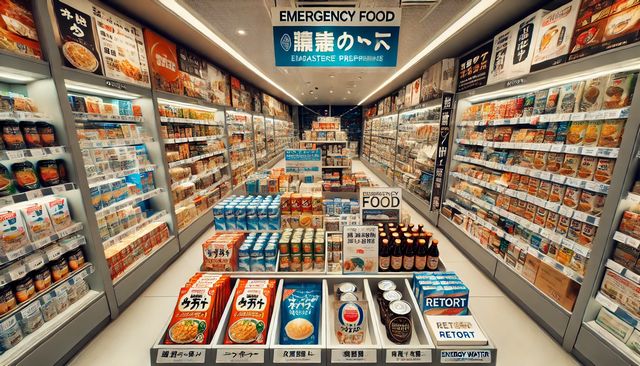

現在の市場では、アルファ化米、レトルトご飯、フリーズドライの3種類が代表的です。

それぞれ調理方法や保存性に特徴があり、用途や状況に応じて使い分けることが重要です。

種類別の特徴と選び方

| 種別 | 調理・水 | 食感の傾向 | 保存目安 | 使いどころ |

|---|---|---|---|---|

| アルファ化米 | 水またはお湯で戻す | ふっくら。

水量で硬さ調整 |

一般に長期とされています | 水を確保できる前提で常備向き |

| レトルトご飯 | 温め推奨(常温でも可) | もっちり。

香り立ちが良い |

商品により異なるとされています | 電気や湯が使えるときに最適 |

| フリーズドライ | 少量の湯で復元 | 軽くほぐれる | 比較的長期とされています | 軽量携行や登山兼用に便利 |

アルファ化米は、炊いたご飯を乾燥させた加工品で、水やお湯を加えることで元の状態に戻る特徴があります。

保存期間が長く、5年から7年程度持つ製品もあり、災害備蓄として重宝されます。

レトルトご飯は香りや食感が豊かで、常温でも食べられる利便性を持ちますが、保存期間は1年から2年程度と比較的短めです。

フリーズドライは軽量で携帯性に優れ、保存期間も長いですが、やや価格が高い傾向があります。

保存年数についてはメーカーごとに差があるため、必ずパッケージや公式サイトを確認する必要があります。

味の種類も豊富で、白飯のほか、五目ご飯、わかめご飯、カレーご飯など、家庭の嗜好に合わせて揃えることができます。

濃い味と薄味を組み合わせることで、飽きにくくバランスの良い食事が可能になります。

缶詰を活用した非常食の強み

缶詰は保存性と信頼性が高く、開封すればすぐに食べられる点で非常食に適しています。

耐久性に優れており、温度や湿度の変化に強い点も利点です。

魚、肉、豆、果物、スープなど幅広い種類があり、主食と組み合わせて栄養を補うのに役立ちます。

特に缶汁には旨味成分が凝縮されているため、ご飯にかける、スープにするなどアレンジして使うと無駄なく活用できます。

種類別の使い分け

| 種類 | 利点 | 相性の良い主食 |

|---|---|---|

| 魚(さば、いわし等) | たんぱく質と脂が取りやすい | ご飯、乾パン |

| 肉(やきとり、角煮等) | 満足感が高い | ご飯、パン缶詰 |

| 豆・野菜 | 食物繊維を補える | ご飯、クラッカー |

| フルーツ | 口直しと水分補給の一助 | パン缶詰、おにぎり |

魚の缶詰はDHAやEPAといった必須脂肪酸を含み、栄養バランスを補うのに最適です。

肉の缶詰は高たんぱくで満足感があり、食欲が低下した際にも効果的です。

豆や野菜の缶詰は食物繊維を補給し、便秘の予防にもつながります。

果物の缶詰は甘味と水分を同時に摂れるため、疲労回復や口直しに適しています。

ただし、塩分や糖分が多い製品もあるため、パッケージの成分表示を確認することが重要です。

公式サイトによると、栄養成分は製造ロットごとに多少の差が出る場合があるとされています。

保管場所は直射日光を避け、温度変化の少ない場所が推奨されます。

開封後は酸化や細菌繁殖のリスクがあるため、早めに消費する必要があります。

保存容器に移し替え、冷蔵で保管して短期間で食べ切るのが望ましいとされています。

おいしい非常食おすすめを徹底比較

非常食と一口に言っても、乾パンのような昔ながらの定番から、最新の技術で開発された減塩・グルテンフリー商品まで、その種類は多岐にわたります。

災害時に必要なのは保存性だけではなく、栄養バランスや気分転換につながるおいしさです。

食べ慣れた味や嗜好に合うかどうかで満足度は大きく変わり、ストレスの軽減にもつながります。

ここでは乾パンや人気のお菓子、実用的なおかず系などを比較し、家庭ごとのニーズに応じた選び方を整理していきます。

乾パンは昔ながらの定番非常食

乾パンは非常食の象徴ともいえる存在で、明治時代から軍用食や救援物資として利用されてきた歴史を持ちます。

硬さと保存性を両立させるために水分を極限まで減らした製造方法が採用されており、カビや腐敗のリスクを低減しているのが特徴です。

軽量で壊れにくいため、輸送や保管の効率性に優れ、災害時に大量供給が可能な点でも利点があります。

噛み応えの強さは満腹感を得やすい半面、高齢者や小さな子どもにとっては食べにくい場合があります。

このような場合には牛乳や豆乳でふやかしたり、スープに浸して柔らかくする工夫が推奨されます。

また、乾パン自体は味がシンプルなため、ジャムやはちみつと組み合わせると食欲を刺激でき、栄養面でも糖質やエネルギーの補給に役立ちます。

賞味期限は商品によって異なり、一般的には3年程度保存できるものが多いですが、特殊な製造技術を用いた長期保存型では5年以上の保存が可能とされています。

公式情報によると、一部メーカーでは製造後7年保存可能な商品も提供されています。

さらに粉砕してパン粉代わりに利用すれば、揚げ物の衣やとろみ付けなど調理用素材としても応用が可能です。

乾パンは非常時のみならず日常的な料理にも活用できる点で、長期備蓄に適した汎用性の高い食品です。

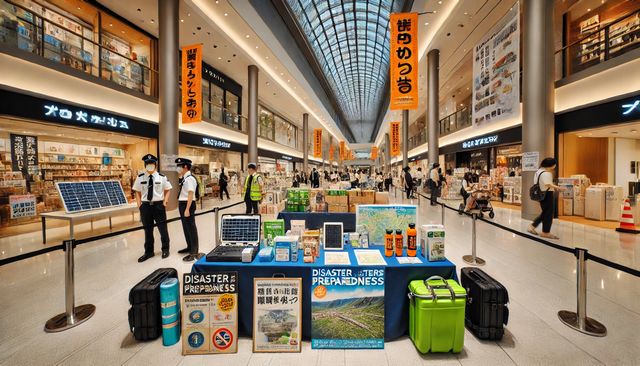

防災対策で役立つ非常食の選び方

非常食の選び方は、防災計画全体の一部として考えることが重要です。

備蓄を検討する際は、まず「何日間をどの程度の人数で過ごすか」を明確にし、それに応じて必要カロリーと水の量を逆算することから始めます。

内閣府の防災ガイドラインによると、少なくとも3日分、可能であれば1週間分の食料と水の備蓄が推奨されています(出典:内閣府 防災情報のページ)。

次に、ライフラインが停止した状況を想定し、調理不要または少量の水で食べられる食品を一定割合で準備することが欠かせません。

火や電気を使えない場面では、缶詰やクラッカー、アルファ化米の水戻しタイプなどが実際的に役立ちます。

また、普段食べ慣れた味を優先して選ぶことも重要で、急激な環境変化によるストレスを軽減できます。

備蓄品は、保管の容易さと入れ替えのしやすさも重視されます。

例えば段ボール一箱に主食、たんぱく質源、お菓子、調味料をまとめておけば、期限切れを防ぎつつ効率的に消費と補充が可能になります。

ローリングストック方式を実践すれば、備蓄品を日常生活で消費しつつ補充するサイクルが自然に定着します。

さらに、アレルギーや宗教上の食事制限に配慮することも欠かせません。

食品表示法では特定原材料の表示が義務付けられており、公式サイトやパッケージでアレルゲンを確認できます。

家族全員が安心して食べられる非常食を揃えることが、防災計画全体の信頼性を高める要素となります。

人気を集める最新の非常食とは

ここ数年で非常食市場は大きく進化しており、従来の「保存できればよい」という考え方から「おいしさと栄養を兼ね備えた食品」へと変化しています。

特に注目されるのは、減塩やグルテンフリーといった健康志向や、ヴィーガン対応食品など多様なニーズに応える商品群です。

植物由来のたんぱく質を取り入れたレトルト食品や、化学調味料を控えた自然志向のシリーズも増えており、幅広い年代層に受け入れられています。

また、自立加熱パックの普及により、発熱剤と水を使って温かい食事を安全に提供できる商品が増えました。

これにより、ガスや電気がない環境でも温かいご飯やおかずを摂れるため、避難所生活の心理的負担を軽減する効果が期待できます。

さらに、紙スプーンやフォークが同梱されている製品、容器ごとそのまま食べられるデザインなど、片付けや衛生面を考慮した工夫も進んでいます。

アウトドアと兼用できる商品も人気で、登山やキャンプなど日常生活の中で試食し、気に入ったものを非常食として備蓄する動きも広がっています。

こうした商品はレジャーでの使用を通じて味や使い勝手を確認できるため、備蓄時の不安を減らせます。

さらに、軽量で小容量ながら高カロリーを摂取できるエネルギーバーや栄養補助食品も注目されています。

通勤バッグや非常持出袋に入れても負担にならず、災害時には迅速なエネルギー補給に役立ちます。

公式情報によると、用途別に設計されたカロリーや栄養素の配分が明示されている商品も増えており、年齢や活動量に応じて適切に選択することが求められます。

お菓子タイプの非常食で気分転換

災害時は精神的な負担が大きく、食欲が低下する人も少なくありません。

そのような状況で役立つのが、お菓子タイプの非常食です。

甘味や香りはリラックス効果をもたらし、気分の切り替えや心の安定に寄与します。

ビスケットやチョコレートは糖質を手軽に補給でき、ドライフルーツはビタミンやミネラルの補給源として有効です。

羊羹のような和菓子は長期保存が可能で、少量で効率よくエネルギーを摂取できるのが利点です。

選び方のポイントとしては、複数の種類を少量ずつ揃えることです。

ビスケット、チョコ、ドライフルーツ、羊羹を組み合わせて備蓄すれば、飽きが来にくく、食事の合間の口直しにも活用できます。

特に、食感や口どけの異なるお菓子を取り混ぜると、災害時の単調な食生活に変化を与えられます。

注意点として、歯に付きやすいキャラメルやチョコレートは歯磨きやうがいが難しい状況では衛生面に課題があります。

そのため、ウェットティッシュや使い捨て歯ブラシを一緒に備えると安心です。

エネルギーや糖質、脂質の含有量は製品ごとに大きく異なり、公式サイトによると栄養成分表示は「1個あたり」や「100gあたり」で示されるとされています。

血糖コントロールが必要な人は低糖タイプを選ぶ、ナッツ類を含む商品ではアレルギー表示を確認するなど、個々の体質や健康状態に応じた選択が求められます。

お菓子は嗜好品であると同時に、災害時には栄養補給と心理的安定の両面で役立ちます。

日常的に食べ慣れたお気に入りを備蓄に組み込むことで、非常時にも安心感を得られるでしょう。

おかず系の非常食で栄養を補う

主食だけでは不足しやすいたんぱく質や脂質、ビタミン・ミネラルを補うのに欠かせないのが、おかず系の非常食です。

代表的なものには肉や魚の缶詰やレトルト食品、豆や野菜の煮物があります。

これらは常温で長期間保存でき、開封後すぐに食べられる点が強みです。

汁ごと温めると香りが立ち、主食にかければ丼もののように手軽に食べられるため、洗い物も少なく済みます。

和洋中の味付けを取り揃えることも大切です。

和風の煮魚や肉じゃが、洋風のハンバーグやシチュー、中華風の麻婆豆腐などをローテーションに加えれば、同じご飯でも味の印象が変わり、飽きずに続けられます。

これは栄養だけでなく、精神的な満足度を高めるうえでも効果的です。

塩分相当量は製品ごとに大きな差があり、特に醤油や味噌をベースとした和風惣菜は塩分が高めになりがちです。

公式サイトによると、減塩タイプの商品や油分を控えめに設計したシリーズも用意されているとされています。

持病や年齢に応じて選び分けることが、安全性を高めるポイントです。

豆料理や野菜の煮物は食物繊維を摂取できるため、避難所生活で不足しやすい栄養素を補う役割も果たします。

特に便秘は災害時に多く報告される健康トラブルの一つであり、食物繊維を含むおかずを組み合わせて備蓄することは、健康管理に直結します。

おかず系の非常食は、栄養バランスの観点からも欠かせない存在です。

【まとめ】おいしい非常食について

最後に本記事で重要なポイントをまとめます。